Путь из варяг в греки: новый взгляд на традиционные концепции

Статья (глава в монографии), 2019 г.

Принято считать, что Русское государство зародилось и начало развиваться во многом благодаря международному торговому маршруту, известному как «путь из варяг в греки». Однако всё чаще высказывается мнение, что данный торговый путь является лишь мифом. Эта точка зрения вполне обоснована, что и раскрывается в данной статье.

Ссылка на статью в сборнике:

Артемов И.А. Путь из варяг в греки: новый взгляд на традиционные концепции // Традиции и инновации в современной науке и образовании: теория и передовая практика : [монография / Артемов И.А. и др.] ; под общей ред. В. А. Чвякина. Петрозаводск : МЦНП «Новая наука», 2019 — 247 с. : ил. — Коллектив авторов.

Иллюстрации в статье:

Рис. 1. Схема пути из варяг в греки (источник: сайт «История.РФ»)

Рис. 2. Территория расселения восточных и западных славян в IX в., а также неславянских народов Прибалтики (за основу иллюстрации взят рисунок с сайта «100 уроков»)

Рис. 3 (3а и 3б). Скандинавские скорлупообразные фибулы (реконструкция): слева (рис. 3а) – на выставке с другими элементами женского скандинавского костюма, справа (рис. 3б) – в составе костюма (модель – Е.В. Владимирова, реконструктор)

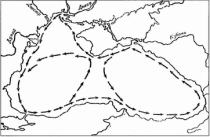

Рис. 4. Течения в Чёрном море (обозначены стрелками) [9, с. 178]

Текст статьи:

И.А. Артемов

ПУТЬ ИЗ ВАРЯГ В ГРЕКИ: НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ТРАДИЦИОННЫЕ КОНЦЕПЦИИ

Введение

Монография, частью которой является данный материал, посвящена традициям и инновациям в науке и образовании*. Термин «инновации» подразумевает в первую очередь практическое внедрение новых разработок [1]. Но в области исторических наук такое внедрение выглядит не так, как, например, в области наук технических: результаты исторических изысканий не идут в промышленность, не внедряются в общество в виде высокотехнологичных предметов, однако они обладают огромным влиянием на людей, на их самосознание, отношение к своей стране и своему народу, в этом и состоит их инновационность.

___

*Данная статья была написана как глава монографии.

Предлагаемый вниманию читателя материал не претендует на то, что он инициирует революцию в исторических науках, однако вопрос, который в нём раскрывается, является одним из ключевых для Отечественной истории периода становления Древнерусского государства. Речь идёт о знаменитом торговом пути из варяг в греки. Сегодня считается общепринятым, что данный торговый путь, соединяющий Скандинавию с Византией и проходящий через земли восточных славян, являлся неким стержнем, вокруг которого стало формироваться Древнерусское государство. Эта концепция является настолько общепринятой, что для подавляющего большинства людей сама постановка вопроса о существовании или не существовании данного пути обычно вызывает недоумение. Однако всё чаще звучат голоса, что путь из варяг в греки является лишь историческим мифом. Сторонники такого мнения приводят убедительные аргументы, которые нельзя просто проигнорировать, особенно учитывая важность вопроса: ведь в зависимости от того, признаём мы существование этого пути или нет, в корне меняется сама концепция образования и начального периода развития Русского государства. Традиционная концепция гласит, что Русь сформировалась как транзитное государство на торговом пути из Скандинавии в Византию. Соответственно, ведущую (или хотя бы существенную) роль в нём играли выходцы из Скандинавии. Альтернативная же концепция отрицает существование пути из варяг в греки и, соответственно, не связывает с ним зарождение Русского государства, а роль скандинавов в его развитии признаёт минимальной, сводя её в основном лишь к службе скандинавских наёмников в дружинах русских князей. Попробуем непредвзято рассмотреть вопрос о существовании пути из варяг в греки, оставаясь при этом на строго научных позициях, не уходя в безосновательные домыслы и не подгоняя факты под теорию.

1. Откуда возникли сомнения?

Довольно долго путь из варяг в греки, упомянутый в «Повести временны́х лет», рассматривался историками как некая данность в истории Древнерусского государства. В XIX веке В.О. Ключевский сформулировал гипотезу о том, что этот торговый маршрут стал стержнем, на котором сформировалось наше государство. Правда, ещё раньше, в XVIII веке, В.Н. Татищевым были высказаны первые сомнения в рациональности этого маршрута (в целом Татищев не отрицал существования этого пути, просто указывал на его сложность [2, с. 570]). Впервые по-настоящему усомнился в существовании и функционировании пути Д.И. Иловайский [3, с. 51] конце XIX – начале XX века. Уже в советское время (1950) на эту тему вышла яркая статья историко-географа и специалиста по экономической географии водного транспорта С.В. Бернштейна-Когана [4]. Автор приводил ряд доводов, в том числе археологических, против существования этого пути. Серьёзные и недвусмысленные сомнения в его существовании высказали историки А.Л. Никитин [5, с. 124, 129] и С.Э. Цветков [6, с. 281-282]. Также надо отметить и реконструкторское движение, которое, конечно, не обошло своим вниманием путь из варяг в греки. Реконструкторами было сделано несколько попыток его пройти, однако относительно удачной можно считать лишь одну экспедицию, завершённую в 2015 году (её подробности отражены в одной из серий документального фильма «Предки наших предков»). Только этой экспедиции, пока что одной-единственной из всех, удалось пройти реку Ловать. Кстати, один из участников более ранней (1988) неудачной реконструкторской экспедиции археолог А.М. Микляев предложил зимний вариант пути из варяг в греки, потому что посчитал его прохождение в летнее время невозможным [7, с. 3]. Помимо зимнего варианта предлагались также и варианты сухопутного пути, когда торговые караваны продвигаются вдоль рек по суше, а реки служат просто указателями маршрута. Такие версии кажутся достаточно рациональными, однако противоречат тексту летописи. Насколько бы неоднозначным не являлся этот текст (а он действительно во многом непонятен, если посмотреть на него непредвзято), однако маршрут в нём описан всё же водный, о чём свидетельствует как сам характер описания, так и упоминание во́лока – места, где лодки перетаскивали по суше из одного водоёма в другой.

Таким образом, вокруг пути из варяг в греки постепенно накапливались вопросы, которые сейчас уже невозможно игнорировать. Даже те исследователи, кто в целом не сомневается в существовании этой торговой магистрали, иногда удивляются практически полному отсутствию подтверждающих фактов. Так, например, по словам археолога Т.А. Пушкиной, «возникает впечатление, что днепровская часть пути из варяг в греки до X века скандинавам неизвестна или почти неизвестна» [8]. Также Пушкина говорит, что «относительно недавно понимание пути из варяг в греки не как четкой спланированной транспортной магистрали, а скорее как направления, по которому осуществлялись разного рода контакты, было предложено известным археологом Е.Н. Носовым» [8]. Подобные высказывания (а они далеко не единичны) говорят нам лишь о том, что появляется всё больше сомнений в функционировании пути из варяг в греки как торговой магистрали. Правда, что касается «направления, по которому осуществлялись разного рода контакты», то это абсолютно не соответствует контексту летописи.

Среди литературы на эту тему выделяется монография Ю.Ю. Звягина [9], в которой автор обосновывает точку зрения, что данный путь никогда не существовал (во всяком случае в том виде, в каком мы его привыкли рассматривать). Несомненные плюсы исследования Звягина в том, что оно демонстрирует всесторонний подход к проблеме.

В данной статье мы также будем рассматривать эту проблему с разных сторон, в том числе затронем и такие подходы, которых нет у других авторов. Начать же следует с такого вопроса: откуда нам вообще стало известно о пути из варяг в греки?

2. Первоисточник: Повесть временных лет

Ответ на поставленный выше вопрос однозначен: о пути из варяг в греки нам стало известно из Повести временных лет (далее по тексту – ПВЛ). В ПВЛ описание пути даётся следующим образом: «…был путь из Варяг в Греки и из Грек по Днепру, а в верховьях Днепра — волок до Ловоти, а по Ловоти можно войти в Ильмень, озеро великое; из этого же озера вытекает Волхов и впадает в озеро великое Нево, и устье того озера впадает в море Варяжское. И по тому морю можно плыть до Рима…» [10, с. 11-12] (здесь и далее автор не видит смысла цитировать текст летописи на старославянском языке, поэтому будет пользоваться текстом в переводе). Остановимся на этом в цитировании летописи, можно лишь добавить, что в ПВЛ упоминается и другой вариант этого маршрута, по Западной Двине (рис. 1).

Итак, ПВЛ и есть тот источник, из которого изначально стало известно о существовании пути из варяг в греки. Можно с уверенностью говорить, что если бы не ПВЛ, то мы никогда бы о нём не узнали. Но если посмотреть на текст летописи непредвзято, то придётся согласиться с тем, что никаких данных о торговом и постоянно действующем маршруте в летописи нет. Разумеется, всё это можно предположить, но тогда нужно найти дополнительные подтверждения этим предположениям, что мы и попробуем сделать позже. А пока что рассматриваем ПВЛ.

Что же на самом деле говорит нам летопись? А в ней просто упоминается какой-то непонятный путь из варяг в греки, а рядом даётся описание маршрута этого пути (интерпретировать описанные географические подробности по-другому не получается), причём почему-то наоборот, «из грек в варяги». Насколько можно верить летописи? Выделим лишь основные моменты.

1) ПВЛ не является тем источником информации, которому можно безоговорочно верить. Это не попытка раскритиковать конкретно данный труд, а касается в той или иной степени всех письменных источников информации. Анализируя летопись или любой другой письменный источник, мы анализируем не исторические события, а всего лишь литературное произведение. Сознательное или неосознанное искажение автором фактов, его субъективное мнение, либо вообще работа «на заказ» – всё это свойственно письменным источникам и источниковеды прекрасно это знают. Это вовсе не значит, что нужно игнорировать ПВЛ, однако необходимо искать другие подтверждения описанным там событиям.

2) Текст о пути из варяг в греки в ПВЛ является, по-видимому, текстовой вставкой внутри другой вставки. Именно к такому выводу пришли исследователи летописи [5, с. 117]. Как известно, все варианты ПВЛ, дошедшие до нас, являются «списками», т.е. переписаны с какого-то более раннего источника, причём переписчики часто ещё и редактировали тексты. Мы не знаем, кто из переписчиков и с какой целью сделал вышеупомянутые текстовые вставки, но они в любом случае не придают тексту убедительности с точки зрения его достоверности.

3) Текст о пути из варяг в греки, по всей видимости, связан с находящимся рядом текстом о путешествии апостола Андрея, которое Ю.Ю. Звягин вполне обоснованно назвал «совершенно замечательной по своей нелепости историей» [9, с. 8]. Причём идёт апостол как раз описанным в тексте маршрутом, с юга на север. Возможно, что для обоснования рациональности данного путешествия (из Крыма в Рим через Балтику!) и была сделана вставка о пути из варяг в греки, подразумевающая, что это, якобы, был известный маршрут.

4) Надо признать, что географические подробности плохо известны автору текста о пути из варяг в греки. Чего стоит один лишь «волок до Ловоти», что «в верховьях Днепра» (написание названия реки в варианте «Ловоть» характерно для летописи, в настоящее же время на картах эта река обычно указана как «Ловать»). На самом деле между Ловатью и Днепром в месте их сближения больше 100 километров, но дело даже не в этом, а в том, что между этими реками пролегает Западная Двина, так что указанный волок невозможен в принципе: требуется сначала перетащить суда в Западную Двину (по её притокам), а потом повторить волок ещё раз, уже из бассейна Двины в Днепр. Есть в тексте и другие географические неточности, мы не будем сейчас на них останавливаться. Разумеется, было бы неправильным требовать от автора досконального знания всех географических подробностей, но и признать его знатоком географических реалий того времени тоже невозможно.

В общем, ПВЛ не является тем источником, которому можно безоговорочно верить.

Иногда можно увидеть утверждения, что данный путь упомянут в ПВЛ не единожды, а целых три раза. Первый раз – это уже известное нам описание в недатированной части летописи, второе упоминание относится к 862 г., а третье – к 882 г. Однако эти утверждения не соответствуют действительности. В 862 г. помимо всем известного «призвания варягов» мы видим также описание путешествия Аскольда и Дира, а в 882 г. – Олега. Сторонники существования пути из варяг в греки при этом подразумевают, что в обоих случаях путешественники шли нахоженным торговым маршрутом (тем более, что Олег представляется Аскольду и Диру купцом, идущим в Византию). Однако такие «подтверждения» являются лишь косвенными, да и то не выдерживают критики. Мы не будем здесь подробно разбирать все нестыковки (это, кстати, неплохо сделано в книге Звягина [9, с. 46-57]), скажем лишь, что видеть в таких походах подтверждение постоянно действующего торгового пути из Скандинавии в Византию можно, лишь изрядно подгоняя факты под теорию. Кстати, что касается торговли на данном маршруте, то нет оснований сомневаться, что отдельные его части функционировали в качестве торговых путей. Однако между Волховской и Днепровской его частью (т.е. между Киевом и Новгородом) постоянного торгового сообщения в IX-X вв., по всей видимости, не было [4, с. 250-251; 9, с. 37], не говоря уже о Киеве и Скандинавии. Последнее подтверждается и археологией: «в Швеции зафиксировано только четыре [русские] вещи, создание которых можно отнести ко времени до Крещения Руси» [9, с. 37]. И только позже, с XI века «в Киеве начали делать ювелирные украшения по византийским образцам, и их в Скандинавии находят много. В обратную же сторону могло идти разве что железо» [9, с. 37].

Впрочем, тему археологических находок мы затронем позже, а пока что, подытоживая данный раздел статьи, можно сказать следующее: главный (и единственный, как мы потом убедимся) средневековый источник, говорящий нам о пути из варяг в греки – это ПВЛ, причём достоверность этой информации весьма сомнительна.

3. В какое время должен был существовать путь?

Вопрос о времени существования пути из варяг в греки не так прост, как кажется. Большинство авторов относит время его функционирования к IX-XI вв. Можно увидеть и другие даты, более поздние, но всё же основная гипотеза такова, что в X веке путь функционировал, а к середине XI века он своё значение утратил. К этой гипотезе, кстати, хорошо подходит Гнёздовское средневековое поселение, пережившее рассвет в X веке, а к середине XI века окончательно потерявшее статус крупного и значимого населённого пункта. В большинстве обзорных статей о средневековом Гнёздове можно увидеть, что данное поселение напрямую связано с путём из варяг в греки. Однако давайте внимательнее посмотрим на текст ПВЛ.

Обычно цитируя фрагмент летописи о пути из варяг в греки, исследователи приводят текст со слов «был путь из варяг в греки» (так он процитирован и в начале этой статьи). Однако интересен более полный вариант цитаты: «Когда же поляне жили отдельно по горам этим, тут был путь из Варяг в Греки…». Оборот «когда поляне жили отдельно» (в переводе О.В. Творогова – «когда поляне жили сами по себе») повторяется в недатированной части ПВЛ трижды и понять его можно только в том контексте, что описываемые события происходили до объединения восточно-славянских племён (которое, как известно, произошло во второй половине IX века). Таким образом, можно сделать следующий вывод о времени существования пути: ПВЛ (ещё раз забегая вперёд, подчеркнём – единственный источник информации об этом пути) ясно говорит нам, что некий путь из варяг в греки существовал, «когда поляне жили отдельно (сами по себе)», т.е. до объединения восточнославянских племён во второй половине IX века. Поэтому утверждения о существовании данного пути в X-XI веках или позже являются безосновательными. Археологические же находки, которые, якобы, указывают на его существование в Х веке и позже, на самом деле ничего не доказывают, о чём мы ещё поговорим далее.

4. Другие литературные источники (кроме ПВЛ)

Ю.Ю. Звягин, проанализировавший в своей монографии путь из варяг в греки с разных сторон, по поводу литературных источников сказал следующее: «В сущности, всю главу (о средневековых литературных источниках – И.А.) можно было бы уложить в одно предложение: В.А. Брим, автор единственного до сих пор специального исследования данной проблемы, признал, что «весь путь “из варяг в греки” нигде в литературе того времени не описан» [9, с. 45]. К слову сказать, эта статья Брима вышла в 1931 году [11], а книга Звягина – уже в двухтысячных. Здесь интересно то, что филолог В.А. Брим никогда не отрицал данный путь, а наоборот – всячески отстаивал его существование. Чтобы лучше понять в таком случае выводы Звягина, приведём несколько цитат из статьи Брима:

1) «Заметим, что этот трудный и, вероятно, небезопасный участок пути волоком из Ловати на Двину и из Двины на Днепр нигде в исландских и вообще скандинавских памятниках не упомянут» [11, с. 248] (жирный шрифт в цитатах мой – И.А.).

2) «На подробном описании всех этих путей, пересекавших волок, мы не будем останавливаться, так как эти маршруты известны нам только из более поздних источников, и, конечно, мы не можем определенно сказать, какими из них варяги IX-XI вв. действительно ходили» [11, с. 249].

3) «…Это поселение (речь идёт о Смоленске – И.А.) играло очень значительную роль в русско-скандинавских торговых движениях около 900 г. (…) Несмотря на столь важное значение древнего Смоленска, имя его засвидетельствовано только в одном скандинавском сравнительно позднем тексте» [11, с. 250].

4) «Замечания скандинавских источников о Новгороде не слишком богаты конкретными и реальными данными. Странно также то обстоятельство, что в самом Новгороде найдено очень мало скандинавских вещей. (…) Тем не менее, конечно, не подлежит никакому сомнению тот факт, что Новгород… сыграл исключительно важную роль в истории русско-скандинавских сношений» [11, с. 246].

5) «Этот участок пути, проходящий через Финский залив к Неве и через Волхов к великому волоку, ни в одном скандинавском источнике не описан, хотя он имел первостепенное значение в эпоху варяжских движений» [11, с. 240].

Как можно увидеть из приведённых цитат, выводы о присутствии и ведущей роли скандинавов на русских землях абсолютно безосновательны. И таких цитат из статьи Брима можно приводить ещё очень много. Вывод же следующий: несмотря на то, что сам автор верил в существование пути из варяг в греки, фактически он не нашёл никакого подтверждения его существования ни в одном средневековом литературном источнике.

Мы вовсе не ставили здесь цель раскритиковать конкретную статью, а просто привели её в качестве примера логики многих исследователей, часто делающих выводы без должных на то оснований, просто под влиянием распространённых гипотез. Чтобы такого не происходило (и тем более чтобы не допустить прямого подгона фактов под теорию), исследователи должны более критично и непредвзято относиться к гипотезам и фактам, даже имеющим статус общепринятых.

Интересна также статья «Путь из варяг в греки» С.В. Бернштейна-Когана [4], которая также вышла довольно давно, в 1950 г., однако в целом не утратила своей актуальности и сегодня. В ней автор также не видит ни в каких источниках упоминания этого пути. Более того, он анализирует ещё и те источники, где описана византийская торговля в интересующий нас период и, в частности, где перечисляются представители народов, ведущих торговую деятельность в Константинополе. Ни о каких скандинавских торговцах в Византии, как оказывается, никто не знает [4, с. 245-246]. О наёмниках из Скандинавии знают, о торговцах – нет.

Также в качестве подтверждения существования пути из варяг в греки обычно приводят трактат «Об управлении империей», приписываемый Константину Багрянородному, императору Византии в Х веке. Там, якобы, описан этот маршрут. Но давайте посмотрим, что там на самом деле написано.

«Приходящие из внешней Росии в Константинополь моноксилы являются одни из Немогарда, в котором сидел Сфендостлав, сын Ингора, архонта России, а другие из крепости Милиниски, из Телиуцы, Чернигоги и из Вусеграда. Итак, все они спускаются рекою Днепр и сходятся в крепости Киоава, называемой Самватас. Славяне же их пактиоты, а именно: кривитеины, лендзанины и прочие Славинии — рубят в своих горах моноксилы во время зимы и, снарядив их, с наступлением весны, когда растает лед, вводят в находящиеся по соседству водоемы. Так как эти [водоемы] впадают в реку Днепр, то и они из тамошних [мест] входят в эту самую реку и отправляются в Киову. Их вытаскивают для [оснастки] и продают росам. Росы же, купив одни эти долбленки и разобрав свои старые моноксилы, переносят с тех на эти весла, уключины и прочее убранство... снаряжают их. И в июне месяце, двигаясь по реке Днепр, они спускаются в Витичеву, которая является крепостью-пактиотом росов, и, собравшись там в течение двух-трех дней, пока соединятся все моноксилы, тогда отправляются в путь и спускаются по названной реке Днепр» (текст приведён по [9, с. 70]).

Если смотреть на данный текст непредвзято, то общий смысл его таков: торговля с Византией начинается с Киева, а из других мест в Киев приходят лишь заготовки для лодок. Но в любом случае ни о каком маршруте из Скандинавии в Византию в трактате императора речи нет.

Более подробно вопрос о литературных источниках рассматривается в уже упоминавшейся книге Ю.Ю. Звягина [9]. Анализируя различные источники, автор приходит к заключению, которое можно представить в качестве вывода для данного раздела статьи: путь из варяг в греки не описан ни в славянских источниках (за исключением единственной невнятной записи в ПВЛ), ни в скандинавских, ни в византийских, ни в арабских, ни в западноевропейских. В скандинавских документах упоминается некий «восточный путь» («Austrvegr»), который часто пытаются выдать за путь из варяг в греки. Однако, по всей видимости, «восточный путь» является не конкретным маршрутом, а просто направлением: так могли именоваться как путешествия на Русь, так и, например, в Арабский Халифат. Не исключено, что походы в Византию, если они действительно проходили через русские земли, также именовались «восточным путём» (хотя здесь было бы уместнее говорить о «южном пути»), однако делать выводы о тождественности «восточного пути» с путём из варяг в греки нет никаких оснований.

5. О русах и варягах (очень коротко)

В вышеупомянутом трактате Константина Багрянородного говорится также о днепровских порогах, имена которым даны в двух вариантах: «по-славянски» и «по-русски» («по-росски»). При этом «русский» вариант у многих исследователей почему-то отождествляется со скандинавскими языками, что, по их мнению, служит подтверждением гипотез о хождении скандинавов по Днепру и, соответственно, о существовании пути из варяг в греки. Но так ли это на самом деле?

Однозначно можно говорить о том, что русы Х века не являлись восточными славянами. Но и скандинавами они, по всей видимости, также не были. Мы не будем подробно рассматривать здесь этот вопрос, так как он достаточно обширен. Эта тема затрагивалась целым рядом авторов, которые гораздо более успешно выводили «русские» название порогов из других языков (см., например, [12; 13, с. 380-382]). Не будем скрывать, что все попытки подвести эти названия под тот или иной язык представляются в той или иной степени натянутыми, однако наиболее натянутым является как раз-таки скандинавский вариант. Так что «русские» названия днепровских порогов не являются никаким подтверждением существования пути из варяг в греки.

Также будет уместно уточнить, кто такие летописные варяги. Судя по названию рассматриваемого нами маршрута, жили они на одной из его конечных точек. Принято считать, что варяги, норманны, викинги – это всё разные названия скандинавов (хотя викингами могли называть и представителей некоторых других народов). Однако термин «варяг» впервые упоминается только в источниках XI века, причём большинство исследователей признаёт, что он не является названием какого-либо конкретного скандинавского народа, а обозначает либо воинов-наёмников, либо жителей балтийского побережья. Тем же, кто, ссылаясь на ПВЛ, отождествляет варягов только со скандинавами и в первую очередь со шведами, напомним, что по этому вопросу написано в ПВЛ. В её недатированной части варяги сначала описаны как отдельный народ: «Потомство Иафета также: варяги, шведы, норманны, готы, русь, англы, галичане, волохи, римляне, немцы, корлязи, венецианцы, генуэзцы и прочие, — они примыкают на западе к южным странам и соседят с племенем Хамовым» [10, с. 10]. То есть, как мы видим, в этом отрывке варяги не сопоставляются ни с русами (русью), ни со шведами, ни с норвежцами (норманнами). Правда, в другом месте ПВЛ (862 г.) написано по-другому: «Пошли за море к варягам, к руси. Те варяги назывались русью, как другие называются шведы, а иные — норманны и англы, а еще иные готландцы — вот так и эти прозывались» [10, с. 17]. Здесь уже говорится, что русь, шведы и норманны являются частью некоего варяжского народа. В общем, всё довольно запутано, но для отождествления варягов со шведами в любом случае никаких предпосылок нет.

Итак, выводы здесь можно сделать следующие:

а) достоверно неизвестно, кто понимается в литературных источниках под терминами «варяги» и «русы» (вполне возможно, что значение этих терминов менялось в разное время);

б) кого бы из прибалтийских или северо-европейских народов мы не признали в качестве летописных варягов, это не придаст правдоподобности существованию пути из варяг в греки (во всяком случае в традиционном его варианте, как постоянно действующего торгового пути, соединяющего Прибалтику с Византией).

В дальнейшем в статье, говоря о русах, русских, Руси, русско-византийской или русско-скандинавской торговле и т.д., мы будем понимать восточных славян и их Русское государство.

6. Несколько слов о норманской теории

Невозможно говорить о пути из варяг в греки и не упомянуть при этом норманскую теорию и проблемы норманизма-антинорманизма, потому что путь из варяг в греки – это один из столпов, на который опирается вся норманская теория. И хотя термины «норманист» и «антинорманист» достаточно расплывчаты (хотя бы потому, что и те, и другие считают себя сторонниками объективной науки, а своих оппонентов – невеждами с заведомо предвзятым мнением), однако здесь мы воспользуемся этими терминами, чтобы хоть как-то разделить точки зрения разных исследователей.

Дело в том, что споры вокруг норманизма не исчерпываются вопросом, кем был Рюрик – скандинавом или поморским славянином. Норманисты видят скандинавов и следы их пребывания абсолютно везде и во всём. Например, вопрос о численности и статусе скандинавов в Гнёздовском средневековом поселении – это тоже один из вопросов, связанных с норманской теорией (по расчётам норманистов, в Гнёздове не менее четверти населения было скандинавским [14, с. 216]; правда, есть много вопросов к этим расчётам).

Присутствие скандинавов на русских землях норманисты объясняют целым рядом причин, и не последней из них является существование гипотетического пути из варяг в греки. По причине его существования скандинавы, якобы, прекрасно знали эти места, а многие из них и вообще оставались здесь насовсем. В подтверждение своей точки зрения норманисты обычно ссылаются на археологические данные, при этом зачастую просто подгоняя факты под теорию и нарушая научно-методологические основы (о чём мы ещё поговорим позже). Так, например, много споров связано со «скандинавскими» обрядами захоронений и археологическими находками «скандинавских» предметов на славянских территориях. Однако идентичные захоронения и находки встречаются и у многих других европейских народов. Особое внимание здесь стоит обратить на Прибалтику, потому что вся область вокруг Балтийского моря в IX-XI вв., по-видимому, имела схожую циркумбалтийскую культуру. На берегах Балтики жили славяне, балты, скандинавы, финно-угорские народы (рис. 2), и такое положение просто обязано было привести к культурному обмену! Во всяком случае многие захоронения скандинавов, славян, балтов, да и ряда других народов часто являются практически идентичными [15, с. 75-76]. Поэтому те элементы якобы «скандинавской» культуры, которые мы встречаем в том же Гнёздове, вполне могут являться славянскими или балтскими.

А вот типичный пример того, как всё приписывается скандинавам. В некоторых гнёздовских курганах найдены остатки кафтана. Археолог Ю.Э. Жарнов пишет: «По-видимому, к возможным признакам мужских скандинавских погребений следует отнести и такой вид парадной одежды, как кафтан с большим количеством пуговиц-застежек… Добавим также, что знатный «рус» (предводитель скандинавских купцов), погребение которого так детально описано Ибн-Фадланом, был кремирован «в парчовом кафтане с пуговицами из золота» [14, с. 211]. Самое интересное, что в цитируемой статье на этой же странице внизу есть авторская сноска о кафтане: «Этот тип мужского костюма не является исконно скандинавским; как полагают…, кафтан был заимствован на Востоке. В Бирке «восточный кафтан»… зафиксирован в 5 ингумациях» [14, с. 211].

Вот так всё просто у норманистов: для скандинавов кафтан нехарактерен, но если он встречается в Гнёздове – это, конечно же, скандинав там похоронен! Что касается вышеупомянутого «знатного руса», то у норманистов он однозначно является «предводителем скандинавских купцов», а кем он был на самом деле – неизвестно (о русах мы уже говорили выше), но, скорее всего, являлся представителем западных славян [16]. Ну а кафтан, да ещё с пуговицами из золота, был, по всей видимости, просто признаком состоятельного человека, а не именно скандинава.

Кстати, археолог Э.А. Жарнов, чьи цитаты были приведены, это как раз тот исследователь, который попытался определить численность скандинавов в Гнёздове и пришёл к выводу, что их там было не менее четверти населения [14, с. 216]. В качестве основного этноопределяющего признака автор рассматривает скорлупообразные фибулы, неотъемлемую часть женского скандинавского костюма (рис. 3). При этом Жарнов исходит из того, что женщины-славянки не могли носить эти фибулы. Впрочем, так считают и другие авторы-норманисты. Вот, например, цитата по этому поводу из статьи В.Я. Петрухина: «Невозможной признается… торговля парными скорлупообразными фибулами в славянской среде: конструктивные особенности костюма – отсутствие бретелей, скреплявшихся парными фибулами, – не позволяли славянкам носить скандинавский убор. Зато такая возможность признается для финских женщин Прибалтики, Карелии, Приладожья, Ярославщины: покрой финского платья считается близким скандинавскому, скорлупообразные фибулы – обычная находка в перечисленных регионах» [17, с. 175].

Причём в этой же статье Петрухин утверждает, что эти фибулы никак не могли быть предметом торговли не только из-за особенностей костюма, но и из-за сакрального значения, однако никаких доказательств этих утверждений нет. Более того, эти утверждения противоречат фактам, ведь эти фибулы использовались-таки в финском и ливском женском костюме, причём позаимствованы они были именно у скандинавок, невзирая на всю «сакральность». Так почему же тогда эти фибулы не могли носить славянки?

Да, действительно, славянский женский костюм не был приспособлен под скорлупообразные фибулы (так как они предназначались для скрепления определённых деталей костюма), однако кто мешал славянкам носить их просто в качестве подвесок-украшений? Дело в том, что в Гнёздове во многих женских погребениях, где были найдены остатки этих фибул, их было не по две, как должно быть в скандинавском костюме, а по одной или по три. И если наличие только одной фибулы ещё поддаётся объяснению (вторая могла не сохраниться), то как объяснить наличие трёх и более? Разумеется, можно предположить, что в таком случае в одном кургане были похоронены две женщины, но тогда этому должны быть какие-то другие подтверждения, а их нет. Более того, если в одном захоронении находят такие фибулы вместе со славянскими женскими украшениями, то археологи почему-то в первую очередь предполагают, что там были похоронены две женщины – славянка и скандинавка (см., например, [18, с. 52]), хотя, опять же, никаких других подтверждений этому нет. Зато известны находки, где женский погребальный набор совмещал предметы разных культур. Вот пример: «женщина с набором скорлупообразных фибул, погребенная в одной из камер Киева, носила и славянские височные кольца «волынцевского типа» [17, с. 179]. Автором цитаты подразумевается, что это была скандинавка, хотя он при этом и признаёт, что сам киевский обычай сооружать погребальные срубы является нетипичным для Скандинавии. И тут же объясняет это норманским обычаем, изобретённым уже на славянской почве [17, с. 179]. С таким подходом можно объявить скандинавским что угодно (что часто и делается), однако надо понимать, что это является прямым нарушением научной методологии и является фактически псевдонаукой (более подробно об этом см. [19, с. 86]).

Ещё пример: «Иной местной формой обряда, связанной со скандинавскими погребениями на Руси, является жертвоприношение козла или барана на погребальном пире с захоронением его костей и шкуры в котле. Этот ритуал встречен в больших скандинавских курганах Гнёздова и в погребениях, этническая атрибуция которых затруднительна, – в Черной Могиле и Гульбище (Чернигов). В погребениях Скандинавии его нет. Описания подобного ритуала в скандинавских храмах известны по сагам; по-видимому, не имевшие храмов в Гнёздове скандинавы приурочивали ритуал к похоронным торжествам. Создание этого ритуала можно рассматривать как реакцию группы норманнов на ассимилирующее воздействие славянской среды; они пытались сохранить свой племенной культ. Считают, что это были норманны уже не первого поколения: в их обрядности прослеживается ослабление собственно скандинавских черт» [17, с. 178].

Вообще-то эти ритуалы известны и у ряда других народов [15, с. 77] и абсолютно непонятно, почему из всех возможных вариантов нужно рассматривать только скандинавов. К слову сказать, «скандинавскую» гипотезу никто не отбрасывает, однако норманисты кроме «скандинавских» гипотез не только никаких других не признают, но даже и рассматривать зачастую не желают. Найдена красивая подвеска? Скандинавская! Меч? Опять скандинавский! Части ладьи нашли в Гнёздове? Скандинавская ладья! Как будто по Днепру никто больше не мог ходить на ладьях… К слову, являются ли упомянутые в вышеприведённой цитате «большие скандинавские курганы Гнёздова» именно скандинавскими – это тоже ещё большой вопрос, в котором не всё так однозначно, как кажется автору цитируемой статьи.

В общем, все более-менее интересные находки сначала заведомо приписываются скандинавам, а потом очень трудно доказать, что это не так. Вообще, создаётся впечатление, что многие норманисты кроме славян и скандинавов больше никаких народов не знают. А ведь влияние культуры, например, балтских племён на территории восточных славян часто гораздо ощутимее, чем влияние скандинавов. По всей видимости кривичи, которые представлены в ПВЛ в одном ряду со славянами, на самом деле являлись либо смешанным славяно-балтским населением, либо вообще балтами [20, с. 117]. Да и на Балтике многие территории, считающиеся скандинавскими, на самом деле имели, судя по археологическим находкам, смешанное население. Во всяком случае, следы разных народов там прослеживаются довольно явно [13, с. 456]. Однако для норманистов это не доводы и они всё равно объяснят эти факты только в одном ключе – скандинавском (справедливости ради то же самое можно сказать и о крайних антинорманистах, которые тоже часто подгоняют факты под теорию, а то и просто сочиняют откровенные небылицы).

Тема норманизма-антинорманизма достаточно обширна и затронута здесь только потому, что она напрямую связана с темой пути из варяг в греки. Главный вывод этой части статьи можно сформулировать так: в норманском вопросе не всё так однозначно, как кажется авторам-норманистам, и роль скандинавов на Руси сильно и безосновательно преувеличена.

7. Что нам скажет археология?

Средневековые литературные источники, как было показано ранее, ничего о пути из варяг в греки не знают. Остаются источники археологические. Именно на них чаще всего пытаются опереться сторонники существования пути. Только весь поиск у них сводится обычно к тому, чтобы доказать присутствие скандинавов на этом маршруте (сейчас не будем говорить об их количестве, социальном статусе и т.п., только о самом факте присутствия). Однако их присутствие вовсе не является автоматическим подтверждением существования пути из варяг в греки, что обычно подразумевается в публикациях авторов-норманистов (скандинавы могли посещать земля восточных славян и с другими целями, так, например, достоверно известно, что они нанимались на службу к русским князьям). По этим причинам мы не будем рассматривать здесь археологические находки, как это сделано, например, у Ю.Ю. Звягина [9, с. 121-194], Г.С. Лебедева [21, с. 545-553] и ещё у целого ряда авторов. Просто не имеет смысла анализировать наличие рунических камней на территории Древней Руси (а точнее их отсутствие, кроме одного-единственного), проводить анализ захоронений, рассматривать находки каролингских мечей и т.д. Это всё действительно очень интересно, но абсолютно не поможет нам в поисках нашего пути, потому что больше относится к вопросам норманизма-антинорманизма, но не к вопросу о существовании пути из варяг в греки.

Здесь же, по нашему мнению, нужно подойти с другой стороны: взять за основу информацию о речных торговых путях, выделить их основные признаки, а потом уже искать эти признаки на гипотетическом маршруте из варяг в греки. Такой подход основан не на интерпретации фактов, которые можно объяснить как угодно, а на научном прогнозе (более подробно эти методологические основы были описаны в одной из статей автора [19]). В рамках такого подхода мы будем рассматривать и археологические находки, но в целом это комплексный подход и некоторые его стороны мы уже проанализировали ранее.

8. Основные признаки средневековых речных торговых путей

Итак, что характерно и ожидаемо для речных торговых путей? Можно выделить ряд таких пунктов.

1) Упоминание в литературе или в официальных документах (в торговых договорах, например). Об этом уже было сказано.

2) Взаимопроникновение предметов материальной культуры в крайние точки маршрута. Другими словами, в нашем случае скандинавские предметы были бы обнаружены в Византии и, что ещё более важно, византийские вещи или деньги были бы обнаружены в Скандинавии. Тут, кстати, сразу возникает два вопроса: а) чем могли торговать в Византии скандинавские купцы? и б) какие товары они везли обратно?

На первый вопрос трудно дать внятный ответ. В литературе есть разные предположения по этому поводу, но, насколько известно, это именно предположения. Что касается второго вопроса – то византийских вещей в Скандинавии найдено крайне мало. Во всяком случае вещей, датируемых до начала XI века. По утверждению исследователей, Византия VIII-IX века представляла собой фактически аграрную страну [22]. Ситуация там начала несколько улучшаться в X веке, но не настолько, чтобы назвать торговлю с этой страной выгодной [9, с. 282].

С другой стороны, Константинополь занимает такое географическое положение, что всегда был центром международной торговли, поэтому можно, конечно, ухватиться за гипотезу, что скандинавы везли из Константинополя товары других стран, а не византийские. Что ж, допустим, хотя сомнительно. Ведь Скандинавия находится на севере Европы, Византия – на юге. Зачем идти с севера на юг Европы для того, чтобы купить там товары из стран, лежащих гораздо ближе? Разве что товары из Арабского Халифата? Но на арабский восток скандинавы и сами ходили, без посредников. Т.е. гипотеза о скандинаво-византийской торговле (до XI века) не подтверждается.

Помимо предметов в Скандинавии находят византийские монеты, однако их очень мало. Вот цитата из статьи С.В. Бернштейна-Когана.

«Если мы теперь перейдём к вещественным следам сношений Скандинавии с Византией, каковыми являются в первую очередь монетные находки, то найдём в этой области чрезвычайно интересные данные, наводящие на определённые заключения о малом удельном весе сношений Скандинавии с Византией. Важнейшим центром торговли Скандинавии с Востоком был остров Готланд. На нём найдено огромное количество – 67000 – старинных (VIII-X вв.) иностранных монет, и вот как они распределяются по происхождению:

Арабских – 23000

Английских – 14000

Германских, нидерландских, польских – 27000

Византийских – 180

Эти цифры говорят об очень скромной роли торговли с Византией по сравнению с другими странами. К тому же византийские монеты обычно встречаются вместе с западноевропейскими, что наводит на мысль о проникновении их в Скандинавию не через Днепр, а кружным путём через Западную Европу…

Среди других археологических находок в Скандинавии удельный вес византийских вещей так же мал, как среди монет» [4, с. 246-247].

Несмотря на солидный возраст цитируемой статьи (вышла в 1950 г.), она не потеряла актуальности и сегодня. Конечно, с тех пор археологи нашли на том же Готланде много нового, в том числе и византийские монеты, но здесь интересно не столько количество, сколько пропорциональность, соотношение византийских монет с монетами из других стран.

Вместе с тем надо признать, что наличие или отсутствие иноземных монет не всегда является доказательством наличия или отсутствия торговли, ведь продав свой товар на чужбине, купцу не было смысла везти домой деньги. Гораздо выгоднее было на эту выручку закупить местных товаров, которые можно с выгодой продать у себя на родине. Поэтому подтверждением хождения скандинавских купцов в Византию скорее являлись бы византийские вещи, найденные в Скандинавии, а не монеты. Однако находки вещей также не подтверждают существование какой-либо значимой торговли (см. последнее предложение в вышеприведённой цитате).

Иногда выдвигают гипотезу, что скандинавы везли в Византию рабов, а оттуда – шёлк, который плохо сохраняется в земле, поэтому и нет следов торговли. Однако данная гипотеза не проходит по научно-методологическим критериям, о чём более подробно мы поговорим ниже.

Итак, если опираться на факты – в данном случае на археологические находки, – то приходится признать, что по данному пункту путь из варяг в греки не подтверждается никак. Собственно, по результатам этого и предыдущего пункта (о литературных источниках) спор об этом пути можно было бы и закончить: источники молчат, археология мало-мальски интенсивную торговлю между Скандинавией и Византией тоже не подтверждает (во всяком случае, до XI века). Но давайте всё же пойдём дальше.

3) Торговля в транзитных городах. Для крупного торгового пути вполне нормальным являлось бы то, что лежащие на нём транзитные города имели бы тесные торговые взаимоотношения с конечными пунктами маршрута и между собой. Но в реальности это подтверждается лишь отчасти. Наибольший интерес здесь представляет наличие в транзитных городах византийских товаров и монет. Но к торговле Смоленска (или Гнёздова) с Византией (и даже к торговле Киева с Византией) возникает множество вопросов. В наличии самого факта русско-византийской торговли никто не сомневается, ведь зафиксированы торговые договора, да и Константин Багрянородный этот факт подтверждает. Но вот что касается объёма этой торговли…

Если посмотреть с этой точки зрения, например, на средневековое Гнёздово, то приходится отметить, что византийских предметов здесь найдено немного. Начнём с монет. Их здесь найдено всего-то четыре десятка [23, с. 38; 24, с. 262-263]. Можно, конечно, сказать, что местных купцов не интересовали иноземные деньги (и вообще деньги как таковые, потому что в Гнёздове денежное обращение не было принято). Отчасти это действительно так и мы уже говорили выше, что купцу выгоднее было бы не просто сбыть на чужбине свой товар и привезти обратно кучу монет, но набрать в том же Константинополе местной «экзотики» и продать её у себя: двойная выгода от одной поездки. И только если покупательная способность соотечественников оставляет желать лучшего – тогда, конечно, можно домой привезти просто деньги. Но в любом случае купец везёт домой либо иностранные деньги, либо иностранные товары. Однако в Гнёздове мы не наблюдаем в больших количествах ничего, что свидетельствовало бы об активных товарно-денежных взаимоотношениях: четыре десятка византийских монет – это ничто по сравнению с несколькими сотнями арабских дирхемов, найденными в основном в гнёздовских кладах. Что касается найденных здесь других предметов византийского производства, то и их доля там, мягко говоря, невелика [24]. То же самое можно сказать и о торговле других русских городов с Византией в Х веке [24, с. 34, 42, 76], в том числе и тех городов, что лежали на гипотетическом пути из варяг в греки.

О торговле транзитных городов со Скандинавией и Византией, а также об их торговых взаимоотношениях между собой можно говорить много, причём у разных исследователей на эти вопросы разные взгляды. Однако мы не будем углубляться в этот вопрос вот по какой причине: если бы факт постоянных торговых взаимоотношений транзитных городов с той же Византией был явно виден, то даже в этом случае он не подтверждал бы существование пути из варяг в греки (или, в лучшем случае, являлся бы только косвенным подтверждением). А вот отсутствие факта этой торговли является серьёзным показателем в пользу отсутствия и самого этого торгового пути. А пока что каких-то бурных торговых взаимоотношений русских городов с Византией в Х веке мы не наблюдаем.

4) Археологические находки на всём протяжении маршрута. Как мы знаем, есть два варианта интересующего нас маршрута, во всяком случае, его северной части: а) по рекам Волхов и Ловать и б) по Западной Двине. Так вот Ловать – это «белое пятно» с точки зрения археологических находок, потому что в её районе не найдено практически ничего из того, что являлось бы подтверждением функционирования интересующего нас пути [9, с. 127, 130]. Что касается других участков маршрута (в том числе Западной Двины), то на них присутствуют самые разные находки, которые вполне можно счесть подтверждением действующего там торгового пути. Однако эти участки с таким же успехом могли действовать и сами по себе, а вовсе не быть объединёнными каким-то единым скандинаво-византийским маршрутом.

5) Поселения в труднопроходимых местах пути – на порогах, волоках и т.п. Практически на всех реках есть труднопроходимые для речных судов места: пороги, перекаты и пр. Кроме того, известные проблемы создавали и волоки – места, где между двух водоёмов лодки и весь товар нужно было перетаскивать по суше. На таких проблемных местах, если они находились на оживлённом торговом пути, традиционно образовывались поселения, жители которых всегда готовы были подработать, помогая торговым караванам в качестве проводников, грузчиков, ремонтников и т.д. Так вот на Ловати, за исключением только её низовий, никаких следов поселений интересующего нас периода не обнаружено [9, с. 128]. Между тем именно Ловать является одной из наиболее труднопроходимых рек, во всяком случае для современных реконструкторов пути из варяг в греки.

6) Маршрут должен быть рационален. Обратимся к здравому смыслу и попытаемся понять, зачем скандинавским торговцам было делать огромный крюк по Ладожскому озеру, Волхову и Ловати для того, чтобы потом волочить лодки в Западную Двину вместо того, чтобы спокойно пройти по той же Западной Двине прямо из Балтийского моря? Этот вопрос давно не давал покоя историкам, но внятных ответов на него так получено и не было. Напомним, что про двинский вариант автор текста в ПВЛ прекрасно знал. Разумеется, знали о нём и скандинавы. Хотя и здесь можно предложить варианты: например, политическая или криминогенная обстановка на Двине была настолько враждебна торговцам, что они предпочитали пройти расстояние в 5 раз большее, но по более спокойной местности. Однако это всё только ничем не подтверждённые предположения.

Есть здесь и другой вопрос: а зачем было идти в Византию обязательно через Днепр? Путь через Днепр – это в любом случае лишний крюк независимо от того, как идти к Днепру. Но даже в Днепр можно было выйти гораздо более рациональным маршрутом: по Висле и Западному Бугу, затем волок в Припять, которая впадает в Днепр.

Можно, конечно, опять сослаться на неизвестные нам причины такого усложнения маршрута, и это будет допустимо: мало ли какие трудности были у путешественников тысячу лет назад, нам про то неведомо. Но вместе с тем приходится признать, что в любом случае маршрут получается крайне нерациональный, особенно в «волховском» варианте. Усугубляет эту нерациональность то, что бо́льшая часть водоёмов, лежащих на маршруте, является достаточно сложной для прохождения, о чём наш следующий пункт.

7) Маршрут должен быть проходим. Если рассмотреть все участки гипотетического пути из варяг в греки, то большинство его этапов являются труднопроходимыми. Рассмотрим маршрут поэтапно, с севера на юг и в двух вариантах (по Волхову-Ловати и по Западной Двине).

Балтийское море и выходы в Ладожское озеро и в Западную Двину. С самим Балтийским морем никаких неясностей не возникает. Из него можно спокойно войти в Западную Двину, так что с этим вариантом тоже проблем нет. А вот с переходом в Ладожское озеро всё сложнее. В это озеро-море можно пройти по реке Неве. Нева является не самой простой, а может быть даже и вовсе непроходимой рекой для парусного и вёсельного судоходства (пороги, сильное встречное течение). Но дело даже не в этом (в конце концов, сложные участки могли преодолеваться и волоком по суше), а в том, что в летописи Нева не упомянута вовсе, а вместо неё говорится про какое-то устье Ладожского озера! Можно было бы отмахнуться от этого и списать всё на то, что летописец просто не знал ничего про Неву. Однако, по всей видимости, описанная в летописи картина действительно имела место, но гораздо раньше [9, с. 197-198]. Потом в результате процессов, происходящих в земной коре, существенно изменился рисунок прибалтийских водоёмов, в том числе Ладожское озеро стало меньше по размерам, ниже по уровню воды, а чуть позже появилась река Нева. Таким образом, варианты здесь могут быть следующие:

а) Река Нева во время написания ПВЛ существовала, но летописец по каким-то причинам о ней просто не знал.

б) Река Нева во время написания ПВЛ существовала, однако летописец описывал маршрут на основе каких-то старинных рассказов и легенд, во время появления которых гидрография Прибалтики была ещё не в современном виде (предположение, конечно, сомнительное, так как в этом случае получается, что этим легендам как минимум несколько сотен лет.)

в) Летописец описывал положение вещей, характерное для его настоящего времени либо для недавнего прошлого. В этом случае получается, что современная наука ошибается, считая самым поздним возможным временем возникновения Невы V век. Возможно, Нева − река гораздо более молодая и во время написания летописи её ещё не существовало.

Последний вариант, кстати, имеет некоторые косвенные подтверждения [9, с. 203-205], однако с точки зрения темы данной статьи нет смысла их здесь приводить. Итак, у нас получается либо непроходимая река Нева, либо выход сразу в Ладожское озеро.

Ладожское озеро. Данное озеро является не самым лучшим местом для хождения по нему даже современных судов (в первую очередь небольших). Шторма там бывают достаточно сильные, погода изменчива и часто непредсказуема, при этом особенно опасной является его южная часть, изобилующая мелями. Ещё Пётр I, посетовав на то, что ежегодно здесь гибнет множество судов, отдал распоряжение о строительстве канала вдоль его южного берега. А ведь именно по южной части озера и должны были идти гипотетические скандинавские торговцы. Впрочем, если гидрография Прибалтики в то время была ещё не такая, как сегодня, то всё могло быть по-другому. Но если судить по состоянию на сегодняшний день, то можно смело считать данный участок пути наиболее опасным на всём рассматриваемом маршруте, причём отговорки типа «можно же пройти вблизи берега» здесь не актуальны: озеро опасно везде [9, с. 212].

Река Волхов и озеро Ильмень. Этот участок пути не представляет особых загадок для исследователей. Даже при признании определённых трудностей, которые создают волховские пороги, всё равно в целом можно сделать вывод, что данный участок вполне подходил для речных торговых караванов. Хотя специалисты по туристическим маршрутам не рекомендуют туристам-байдарочникам «идти бурным Ильменем, имеющим к тому же низкие безлесные берега» [25].

Река Ло́вать. А вот с Ловатью всё гораздо сложнее. Нормально провести по этой реке торговый речной караван можно только примерно до Великих Лук (если идти с севера). Далее (т.е. южнее) река изобилует порогами и мелями, становится извилистой, что делает её практически несудоходной, в том числе и для небольших судов. Во всяком случае, таково положение дел на сегодняшний день. Кстати, здесь уместно напомнить, что пройти Ловать своим ходом удалось в 2015 г. лишь одной из реконструкторских экспедиций из всех, пытавшихся пройти по интересующему нас маршруту. И пока нет никаких оснований предполагать, что тысячу лет назад условия для судоходства на Ловати были лучше.

Волок между Ловатью и Днепром. Ещё одно загадочное место маршрута в ПВЛ после «устья Ладожского озера». Волок от Ловати до Днепра заведомо нереален, так как эти две реки нигде не сближаются (наиболее близкое расстояние между ними составляет примерно 135 км по прямой, если смотреть по карте). Кроме того, между ними с востока на запад проходит Западная Двина. Поэтому принято считать, что было два волока: первый позволял попасть из Ловати в бассейн Западной Двины (наиболее упоминаемый маршрут по бассейну Западной Двины: реки Усвяча (Усвят) − Западная Двина − Каспля), а второй – уже в Днепр. В современных туристических рекомендациях, кстати, есть варианты прохождения части пути «Ловать − Усвяча» по различным многочисленным притокам (чтобы сократить волок), однако всегда отмечается, что притоки эти неудобны, извилисты, часто сильно заросшие, а иногда встречаются и древесные завалы [25]. Рассматриваются и другие варианты, например, с использованием вместо Усвячи речки под названием Оболь, но и там дело обстоит не лучше. И даже если все эти мелкие притоки благополучно пройдены, всё равно от Ловати и её притоков предполагаются довольно большие волоки по суше: в одном случае − до Усвячи − 10 км, а в другом − до Оболи – 19 км [25]. При этом надо учитывать, что данные рекомендации даны для байдарок, а не для торговых гружёных судов. Но самое главное здесь то, что маршруты эти, как уже было сказано, проходят через бассейн Западной Двины, в результате чего возникает закономерный вопрос: зачем делать огромный крюк и лишний волок для того, чтобы прийти в Западную Двину, если в ту же Западную Двину можно выйти прямиком из Балтийского моря? И это не говоря уж о том, что путь по Двине получался раз в 5 короче. Внятного ответа на этот вопрос исследователи пока что дать не могут.

Волок от притоков Западной Двины в Днепр тоже не прост. Хотя бы потому, что он достаточно велик (от озера Каспля до Днепра в районе Гнёздова – более 25 км по прямой). Но всё же его существование можно предположить (например, при помощи местного населения или путём использования притоков Каспли и Днепра), тем более что этот этап касается не только «волховского» варианта пути, но и «двинского».

Западная Двина. Альтернативный вариант пути по Западной Двине вроде бы никаких вопросов не вызывает. Однако, насколько известно, на территории Белоруссии эта река мелкая и порожистая, хотя выше на Смоленщине она судоходна. Проблемы для судов, шедших из Балтики, могли возникнуть не только на территории современной Белоруссии, но и ещё раньше, на территории Латвии. Ю.Ю. Звягин пишет: «...Одновременно с этим (имеется ввиду одновременно с реконструкторской экспедицией по Волхову в 1992 г. − И.А.) копия гокстадского корабля в 2/3 натуральной величины «Хаворн» (длина 15,6 м, ширина 3,7 м, осадка 0,95 м) продирался через мели Западной Двины. И поскольку лето было очень засушливым, из Даугавпилса на Днепр его тоже пришлось везти... Выяснилось, что даже по Западной Двине крупные морские суда не всегда могут пройти» [9, с. 185].

Река Днепр. Днепр, как известно, река судоходная и хождения судов по ней зафиксированы с глубокой древности. Определённую трудность здесь создавали лишь днепровские пороги, которые вниз по течению ещё можно преодолеть по воде, тогда как сделать это на обратном пути практически невозможно.

Чёрное море. В Чёрном море имеются достаточно сильные течения, которые при плавании от Днепра до Константинополя являются попутными, так как проходят с севера на юг по западному побережью Чёрного моря. А вот обратный путь от Константинополя в устье Днепра по этой причине гораздо более сложен, хотя можно выбрать более длинный, окружный, вариант (рис. 4).

Как видно из описания, хождение данным маршрутом (причём в обоих его вариантах, «ладожским» и «двинским») представляется довольно сомнительным. И это не говоря уже о том, что часть указанных рек судоходны не то что не круглый год, но даже и не всё тёплое время года, а только лишь в короткий промежуток: один, максимум два месяца [25]. В первую очередь это относится к притокам Западной Двины, а также к верховьям Ловати. Поэтому здесь напрашивается следующий вопрос: какие суда использовали мифические скандинавы для того, чтобы пройти весь этот маршрут? Если использовать небольшие речные ладьи, то возникают проблемы с прохождением морских участков пути (Балтийское и Чёрное море, сюда же можно отнести Ладожское озеро). Если идти на крупных морских судах – то, соответственно, становятся непроходимыми реки, особенно различные притоки (они и для современных-то байдарок(!) представляют трудности, что уж говорить о торговых кораблях, пусть даже и речных). Конечно, можно сказать, что в погоне за прибылью бравые викинги не пасовали перед трудностями, но для таких утверждений должны быть очень веские причины: например, отсутствие других, более простых маршрутов.

Можно ещё сослаться на тысячелетнюю давность событий и сказать, что в то время и реки были полноводнее, и люди выносливее. И, возможно, частично это будет истиной, однако такие домыслы и предположения не могут служить достаточными основаниями для научного знания, так как противоречат научной методологии. Остановимся немного на методологических вопросах, потому что без их понимания у читателя не будет ясной картины, касающейся системы доказательств в исторических науках.

9. При чём здесь методология науки?

Древнегреческий философ Гераклит в своё время сказал, что «многознание уму не научает» и что истинная мудрость заключается не в наборе различных знаний, а в понимании некоего всеобщего главного закона, который он назвал «Логос». И во многом великий мудрец был прав. Всеобщих законов мироздания мы здесь касаться, конечно, не будем, а поговорим о наиболее общих закономерностях в сфере научной деятельности.

В науке есть свой собственный «Логос», которым является научная методология. Методология науки – это ряд методов и принципов, на которых должны строиться все научные исследования, без исключений. Любая научная дисциплина имеет свой чёткий набор научных методов (т.е. способов познания) и внести изменения в этот список не так-то просто. Помимо методов есть ещё и определённые принципы, на которых базируются научные исследования. Они, как и методы, имеют в науке силу закона.

Разумеется, методология науки не стоит на месте, она изменяется и развивается так же, как и сама наука. Однако до тех пор, пока эти изменения не признаны научным сообществом, мы можем основываться в своих исследованиях только на тех методах и принципах, которые являются в науке признанными.

Что касается методологии исторических наук, то здесь важно понять один исходный постулат: мы не знаем и никогда достоверно не узнаем, что происходило на самом деле в древние времена, потому что единственный способ что-то достоверно узнать из того периода – это изобрести машину времени, переместиться туда и увидеть всё собственными глазами. Но поскольку это нереально, то мы вынуждены изучать древнюю историю другими методами, в первую очередь с помощью сохранившихся документов и археологических находок. Однако это на самом деле настолько малоинформативные методы для, например, раннего средневековья, что пользуемся мы ими просто от безысходности, ведь альтернатив-то нет... Другими словами, нам приходится по крайне скудным источникам информации делать выводы глобального масштаба. И основная трудность в том, что на основе одних и тех же источников (например, археологических находок) можно сделать самые разные выводы, в том числе такие, которые друг другу прямо противоречат. Последняя оговорка не случайна: для исторических наук наличие противоречащих гипотез, появившихся на основе одних и тех же исходных данных, является не каким-то досадным исключением, а нормальным положением дел (например, норманисты и антинорманисты пользуются одними и теми же археологическими находками для обоснования прямо противоположных взглядов).

Таким образом, историческая наука имеет дело не столько с достоверным знанием, сколько с набором предположений, т.е. гипотез. И закономерно возникает вопрос: можно ли как-то из этих гипотез выбрать правильную? Есть ли для этого какие-то правила в науке? Или выбор гипотезы является для каждого исследователя исключительно делом его веры и личных предпочтений? Ответ здесь неоднозначен.

Начнём с того, что вся научная деятельность основана на рационализме, а одним из основных принципов рационального мышления является т.н. «бритва Оккама». Средневековый английский философ У. Оккам сформулировал принцип, названный его именем и актуальный по сей день: «Не умножай сущности сверх необходимого». Это означает, что не надо что-либо усложнять, если это можно сделать в более простом варианте. В сфере науки это значит, что если у нас есть несколько гипотез, объясняющих одни и те же факты, то выбирать надо самую простую из этих гипотез, и только если она явно не подходит, то нужно переходить к следующей по сложности и т.д.

Приведём пример. До сих пор весь мир удивляется величию египетских пирамид и всем не даёт покоя технология их строительства. На этот счёт автору известны три основные гипотезы:

1) громадные каменные блоки вырубались из скальных пород, транспортировались (каким-то образом) к месту строительства и там (опять же – каким-то образом) устанавливались на свои места (зачастую их для этого нужно было поднять на достаточно большую высоту);

2) здесь не обошлось без вмешательства инопланетян и их сверхъестественных технологий;

3) каменные блоки, из которых состоят пирамиды, были сделаны из бетона (т.е. поднимали вверх не каменные глыбы, а ингредиенты бетона, из которых блоки отливали прямо на месте).

Какая из этих трёх гипотез самая простая? Для автора данной статьи – та, что под номером 3. Все ингредиенты для производства бетона у египтян были. Технология строительства пирамид на основе бетона гораздо проще и реалистичнее, чем вырубание блоков из скал. Однако автор готов пересмотреть своё мнение, если ему кто-нибудь внятно и убедительно докажет, что древние египтяне не могли по каким-то причинам использовать «бетонную» технологию. Тогда данная гипотеза будет признана несостоятельной и придёт черёд следующей по сложности.

А можно ли сразу отбросить гипотезу о бетоне и начать перво-наперво искать следы инопланетян? Можно, конечно, но к науке это никакого отношения иметь не будет. Дело в том, что рациональные основы (к которым относится и принцип «бритвы Оккама») носят в науке не рекомендательный характер, а обязательный к исполнению. Если не соблюдать рациональные основы, то получится, что мы занимаемся мифологией, псевдонаукой, чем угодно (да и пожалуйста, никто ж не запрещает!), но только не наукой.

Т.е. мы можем сформулировать правило, по которому из ряда гипотез следует выбирать приоритетную: выбирай самую простую из них и это будет правильно (при условии, конечно, что она не будет противоречить фактам и, в идеальном варианте, объяснять их все).

Однако проблема заключается в том, что для разных исследователей понятие простоты при выборе гипотезы будет пониматься по-разному. Возьмём пример, находящийся ближе к рассматриваемой нами теме. Известно, что в средневековом Гнёздове были мастерские, производившие ювелирные изделия, похожие на скандинавские, но не идентичные им, а сделанные хоть и похоже, но с явным влиянием местной славянской культуры. Скорее всего, за основу этих изделий были действительно взяты скандинавские образцы, с этим никто не спорит. Но вот дальше начинаются существенные разногласия между норманистами и антинорманистами. Первые утверждают, что это скандинавские мастера сюда переехали и начали здесь производить эти вещи, но поскольку на них повлияла местная культура, то и результат получился несколько иной. Антинорманисты же говорят о том, что данные образцы просто попали в руки к местным мастерам и они, взяв за основу эти вещи, тут же наделали подобий, в которых при этом ясно ощущается (вполне естественно) местное влияние. И какая из этих гипотез является более простой? Автор данной статьи склоняется именно ко второй из них, а «переехавших в Гнёздово скандинавских мастеров» рассматривает как ту самую сущность, которая здесь явно «сверх необходимого». Однако вполне можно понять и тех, кто ратует за первый вариант: в конце концов эта гипотеза тоже кому-то может показаться самой простой из всех и также будет имеет право на жизнь (ведь вспомним самый первый постулат, выделенный нами в этом разделе: мы не знаем и никогда достоверно не узнаем, что на самом деле происходило в древности). И проблема норманистов не в том, что для их гипотез в науке совсем нет места, а в том, что сами они не признают других гипотез и во всём видят только следы скандинавов. При этом часто за недостатком объективных подтверждений своим гипотезам подгоняют факты под свои любимые теории, а иной раз и просто эти факты выдумывают. Проблема здесь в том, что такое предвзятое мышление в той или иной степени свойственно любому человеку (в том числе и автору данной статьи), просто этот факт нужно осознать, признать и постараться свести к минимуму его влияние на научные выводы. Говоря проще, в науке все теоретические умозаключения должны строиться на известных фактах, а не факты подгоняться под теорию. И вот здесь мы подходим непосредственно к пути из варяг в греки, а точнее, к вопросу о том, чем таким торговали (якобы) скандинавы с Византией, что не оставило никаких археологических следов. Выше уже была приведена одна из версий, что в Византию везли рабов, а оттуда обратно – шёлк, который в земле сохраняется крайне плохо. Как уже было сказано, данная гипотеза не соответствует методологии науки и, следовательно, не является научной, потому что гипотезу, основанную лишь на домыслах, при отсутствии фактов – невозможно проверить, а непроверяемая гипотеза не может быть научной. Если не следовать этому правилу и принимать непроверяемые гипотезы в качестве научных, то так мы можем дойти до сколь угодно фантастических выводов. (Почему бы тогда не предположить присутствие на Руси в Х в. каких-нибудь марсиан, разъезжавших верхом на боевых динозаврах и состоявших на службе у русских князей? Что, нет доказательств? А они просто не сохранились: тела их, видите ли, разлагаются полностью и без остатка. Но они там были, верьте слову!) И для того, чтобы не возникало всяких нелепых гипотез, в науке есть правило: теоретические обоснования должны строиться на фактах, а гипотезы должны быть проверяемыми. В противном случае это уже не наука.

Кстати, необходимо предостеречь от путаницы между понятием «научность» и «истинность». Это вовсе не одно и то же! Псевдонаука может случайно натолкнуться на истину, тогда как настоящая наука может быть сколько угодно правильной (с точки зрения научной методологии), но при этом прийти к ошибочным результатам. Не будем подробно на этом останавливаться, так как объяснение уведёт нас в сторону слишком далеко, а вернёмся к нашей основной теме.

Итак, у нас есть гипотеза о существовании пути из варяг в греки. Как нам её проверить? Можно попробовать собрать факты, являющиеся доказательствами его существования, а если такие факты не найдутся – следовательно, данного пути не существовало. При этом нужно собирать именно доказательства существования пути. Это вроде бы очевидно, однако часто можно услышать обратное: «а вы докажите, что его НЕ существовало!»

Но дело в том, что доказывать несуществование чего-либо – это тупиковый путь, поэтому в науке он не используется. Проще объяснить на примере. Представьте, что вам нужно доказать существование «снежного человека». Как это сделать? Да очень просто: ло́вите его, приводите на какое-нибудь научное или иное серьёзное мероприятие, где все присутствующие воочию убеждаются в его существовании.

А теперь представьте, что вам нужно доказать, что «снежного человека» НЕ существует. Поверьте, это сделать невозможно. Вы будете говорить о том, что его никто не видел, и даже следов его никто не видел, не говоря уж о том, чтобы поймать. Вам возразят, что он хорошо прячется и не показывается на глаза, а также приведут ещё целую кучу подобных контрдоводов, о которые любая ваша логика разобьётся. И это не только в случае со «снежным человеком» или пришельцами из летающих тарелок, всё вышесказанное справедливо по отношению практически к любому вопросу, по которому идут споры типа «есть это на свете или нет», либо «было это или не было». По этой причине в науке не принято доказывать, что чего-то не существует или не существовало. Поэтому, как уже было сказано, одна из возможностей решить спор о пути из варяг в греки – это привести факты, доказывающие его существование. А если таких фактов мы найти не сможем, то следует признать, что этого «великого торгового пути» на самом деле никогда не существовало.

Однако метод поиска фактических доказательств далеко не так эффективен, как это кажется на первый взгляд, потому что одни и те же факты можно трактовать по-разному. Поэтому лучше для доказательства существования или несуществования пути из варяг в греки использовать метод, который условно можно назвать «методом научных прогнозов» (подробнее об этом см. [19, с. 88, 91-92]). Сущность его в следующем: на основе имеющейся гипотезы делается ряд прогнозов, после чего они проверяются. Именно так мы и поступили ранее, когда рассматривали основные признаки средневековых речных торговых путей (там хоть и был употреблён термин «признаки», но по сути это прогнозы, ожидаемые от гипотезы). Прогнозы не подтвердились.

Коротко рассмотрим ещё один принцип научной методологии, имеющий отношение к нашей теме – принцип актуализма. Сформулировать его можно так: при любых реконструкциях событий прошлого необходимо исходить из того, что в те времена действовали такие же законы природы, как и сегодня (если только не доказано иное). Поясним, какое отношение принцип актуализма имеет к пути из варяг в греки.

Часто, когда речь заходит о судоходности рек, можно услышать мнение, что раньше реки были полноводнее. Мнение это вполне обоснованное: полноводность рек в прошлом объясняется наличием большого количества лесов, которых сегодня стало гораздо меньше (эта связь общеизвестна). Поэтому сторонники существования пути из варяг в греки часто говорят, что те реки, которые сегодня являются труднопроходимыми, раньше были глубже и полноводней и по ним без проблем могли ходить речные суда (например, река Ловать, представляющая собой извечную проблему для реконструкторских экспедиций). Однако это всего лишь предположения, достоверно подтвердить которые не может никто. Поэтому в данном вопросе мы обязаны (согласно принципу актуализма) брать за основу наших умозаключений сегодняшнее состояние этой реки, во всяком случае до тех пор, пока не получим какие-то достоверные данные, способные изменить наши суждения (принцип актуализма это допускает – см. выше его формулировку).

Ещё пример применения этого принципа в рассматриваемом вопросе – по отношению к закономерностям человеческой психики. Никто не отрицает технологических, культурных и иных различий между нами и нашими предками в Х веке, однако нет оснований говорить, что предки были менее рациональны в решении повседневных жизненных вопросов. В любом случае, согласно принципу актуализма, мы не должны считать их таковыми, если это не доказано (а это как раз-таки не доказано, потому что из имеющихся фактов можно сделать совершенно обратные выводы о том, что рациональное мышление в хозяйственных, бытовых и прочих «житейских» вопросах было свойственно предкам в достаточно высокой степени). И если мы понимаем нелепость и нерациональность рассматриваемого маршрута, то нет оснований считать, что предки этого не понимали. В связи с этим представляются странными выводы о том, что для них было нормальным ходить окружными маршрутами по самым труднопроходимым водоёмам, когда в их распоряжении были более рациональные варианты пути, позволяющие достичь тех же целей.

Мы не в силах охватить здесь все научно-методологические вопросы, касающиеся рассматриваемой нами темы, однако надеемся, что приведённой информации вполне достаточно, чтобы их хотя бы не игнорировать.

10. Подведём итоги

Итак, подведём итоги. Удобнее это сделать в форме «вопрос-ответ»:

1. Откуда нам стало известно о существовании пути из варяг в греки? Из единственного невнятного упоминания в ПВЛ.

2. В каких ещё (кроме ПВЛ) средневековых литературных источниках упоминается данный торговый маршрут? Ни в каких.

3. В какое время должен был действовать этот торговый путь? ПВЛ говорит о том, что путь из варяг в греки действовал до того, как произошло объединение восточных славян, т.е. не позднее 2-й половины IX века. Другие варианты являются лишь ничем не обоснованными домыслами.

4. Насколько этот маршрут рационален и проходим? В своём основном варианте (через Волхов и Ловать) – абсолютно нерационален и крайне труднопроходим. Во втором варианте (по Западной Двине) всё выглядит лучше, хотя и в этом случае, чтобы попасть в Византию, можно было найти более простые и рациональные варианты.

5. Кто такие варяги? Достоверно неизвестно, но вряд ли этот термин относится именно к скандинавам.

6. Какие есть признаки средневековых торговых речных путей и есть ли они на рассматриваемом маршруте? Такими признаками являются клады, вещевые и монетные находки на протяжении всего маршрута, а также следы поселений в труднопроходимых местах. Всех этих признаков нет на протяжении реки Ловать. Что касается наличия их на других участках пути, то это вполне объясняется существованием других торговых маршрутов, проходящих там. Ещё одним признаком являлось бы обнаружение большого количества византийских предметов интересующего нас периода времени в Скандинавии и в транзитных населённых пунктах, но этого тоже нет.

7. Что говорят исследователи данного вопроса? Практически все исследователи (даже те, которые не сомневаются в существовании пути из варяг в греки) указывают на несоответствия и откровенные противоречия между гипотезой о функционировании этого пути и реальными фактами.

Приведённого материала, думается, вполне достаточно, чтобы сделать вывод о том, что великий торговый путь из варяг в греки является просто историческим мифом. Миф этот лёг в основу других мифов: о зарождении Русского государства как транзитного и о выдающейся роли скандинавов в раннем периоде истории Русского государства. Конечно, очень романтично представлять себе, как по Днепру плывут драккары с драконьими головами, как на них грозно потрясают каролингскими мечами упившиеся настойкой из мухоморов викинги, как презрительно смотрят на местное население скандинавки, гордо выпятив свои знаменитые скорлупообразные фибулы… Да, представлять и фантазировать можно много, только вот никакого отношения к действительности всё это не имеет: существование пути из варяг в греки не подтверждается ничем. Здесь нужно ещё раз подчеркнуть, что речь идёт об отсутствии именно скандинавско-византийской торговли, потому что отдельные участки того маршрута, который известен нам как путь из варяг в греки, явно функционировали, этого никто не оспаривает.

Список литературы

1. Вилинов А. М. Инновация / А.М. Вилинов // Большая российская энциклопедия. Электронная версия (2016); https://bigenc.ru/economics/text/2012242 Дата обращения: 26.12.2019

2. Татищев В.Н. История Российская. В 3 т. Т. 2 / В.Н. Татищев. – М.: ООО «Издательство АСТ», 2003. – 735 с.

3. Иловайский Д.И. Начало Руси / Д.И. Иловайский. – М.: Астрель, АСТ, 2003. – 864 с.

4. Бернштейн-Коган С.В. Путь из варяг в греки / С.В. Бернштейн-Коган // Вопросы географии. – 1950. – № 20. – С. 239-270.

5. Никитин А.Л. Основания русской истории: Мифологемы и факты / А.Л. Никитин. – М.: Аграф, 2001. – 768 с.

6. Цветков С.Э. Русская история. Кн. 1 / С.Э. Цветков. – М.: Центрполиграф, 2003. – 622 с.

7. Микляев А.М. Путь из варяг в греки (зимняя версия). Исследования, поиски, открытия. Краткие тезисы докладов научной конференции к 225-летию Эрмитажа 14-16 ноября 1989 года / А.М. Микляев. – Ленинград, 1989.

8. Пушкина Т.А. Путь из варяг в греки [Интернет-ресурс] / Т.А. Пушкина // postnauka.ru/faq/68394. – Загл. с экрана. Дата обращения: 26.12.2019

9. Звягин Ю.Ю. Великий путь «из варяг в греки». Тысячелетняя загадка истории / Ю.Ю. Звягин. – М.: Вече, 2015. – 320 с.

10. Повесть временных лет / Пер. с древнерусского Д. С. Лихачева,

О. В. Творогова. Коммент. А. Г. Боброва, С. Л. Николаева, А. Ю. Чернова при участии А. М. Введенского и Л. В. Войтовича. Ил. М. М. Мечева. — СПб.: Вита Нова, 2012. — 512 с.: 186 ил.

11. Брим В.А. Путь из варяг в греки / В.А. Брим // Из истории русской культуры. Т. II. Кн. 1. Киевская и Московская Русь / Сост. А. Ф. Литвина, Ф. Б. Успенский. М.: Языки славянской культуры, 2002. – С. 227-260.

12. Брайчевский М.Ю. «Русские» названия порогов у Константина Багрянородного / М.Ю. Брайчевский // Земли Южной Руси в IX–XIV вв. (История и археология). – Киев: Наукова думка, 1985.

13. Фомин В.В. Варяги и варяжская Русь: К итогам дискуссии по варяжскому вопросу. – М.: «Русская панорама», 2005. – 488 с.

14. Жарнов Ю.Э. Женские скандинавские погребения в Гнёздове / Ю.Э. Жарнов // Смоленск и Гнёздово. – М.: Издат-во Московского университета, 1991. – С. 200-225.

15. Авдусин Д.А. Скандинавские погребения в Гнёздове / Д.А. Авдусин // Вестник Московского университета. – 1974. – №4. – С. 74-86.

16. Цветков С.Э. Известие Ибн Фадлана о купцах «ар-рус» [Интернет-ресурс] / С.Э. Цветков. – Электрон. дан. – Режим доступа: https://sergeytsvetkov.livejournal.com/65222.html – Загл. с экрана. Дата обращения: 26.12.2019.

17. Петрухин В.Я. Об особенностях славяно-скандинавских этнических отношений в раннефеодальный период (IX-XI вв.) / В.Я. Петрухин // Древнейшие государства на территории СССР. Материалы и исследования. 1981 г. – М.: Издательство «Наука», 1983. – С. 174-181.

18. Каинов С. В поисках раннего Гнездова (Раскопки кургана Л-210 в Лесной курганной группе) / С.Ю. Каинов // Край Смоленский. – 2019. – №2. – с. 50-52.