Выпуск 16. Как проверить гипотезу или теорию

Данный выпуск является прямым продолжением предыдущего, так что, если вы незнакомы с предыдущим выпуском или подзабыли тот материал, лучше сначала посмотреть его. Ну а если вы хорошо знаете, о чём там шла речь, то приступим к делу.

Итак, у нас есть теория или гипотеза, которую мы хотим проверить. Разницу между теорией и гипотезой вы должны понимать (опять же, по предыдущим выпускам), и в связи с этим у кого-то может возникнуть вопрос: ну ладно гипотеза, с ней всё понятно, её по определению нужно проверять, но на кой чёрт проверять теорию? Ведь теорией становится гипотеза, уже получившая подтверждение, т.е. она уже проверена. Сколько можно её ещё проверять?

Ответ: столько, сколько нужно. Ведь наука – явление коллективное, в том смысле, что над одной и той же проблемой может работать неограниченное количество исследователей, и если один исследователь искренне считает, что он уже полностью доказал гипотезу (т.е. перевёл её в разряд научных теорий), то другой исследователь может заметить в этой теории какие-то нестыковки, на которые первый не обратил внимания. Или со временем могут открыться новые факты по исследуемой теме, которые данная теория объяснить уже не в силах. Или найдутся новые методы её проверки. В общем, теория может (и должна) проверяться неоднократно и разными методами.

Гипотеза и теория имеют очень много общего. Чтобы не писать постоянно «гипотеза и/или теория», далее я буду говорить только про теорию, но проверка и гипотезы, и теории является практически одинаковым процессом. Так что всё, что в данном выпуске относится к теории, можно отнести и к гипотезе, а если в каких-то нюансах будет разница, то я на неё укажу.

Для начала уясним важный момент: говоря о проверке теории, я имею ввиду именно её ПРОВЕРКУ, а не просто подгон под неё всевозможными способами всех известных фактов, это не одно и то же. Другими словами, НЕправильным будет следующий алгоритм проверки теории:

Т.е. в этом случае мы видим обычный подгон фактов под теорию. Нельзя сказать, что приведённый выше алгоритм проверки является вообще нежизнеспособным, но он очень ненадёжен. Потому что, следуя такому алгоритму, мы с большой долей вероятности придём к неправильным выводам, не к объективным, а к таким, которые мы сами хотим видеть. Это происходит из-за психологических закономерностей, свойственных любому человеку, каким бы непредвзятым он не пытался быть. Дело в том, что все люди по природе своей склонны к предвзятому мышлению. Веря в свою правоту, мы стараемся найти только то, что подтверждает наши идеи. А опровергающие факты мы игнорируем, часто неосознанно. В общем, видим только то, что хотим видеть. Разумеется, это никак нельзя назвать объективным научным исследованием.

Кстати, именно из-за такой предвзятости мышления один из известнейших философов науки Карл Поппер и отверг методику поиска ПОДТВЕРЖДЕНИЙ для теорий, а предложил искать ОПРОВЕРЖЕНИЯ.

Карл Раймунд ПОППЕР, социолог и философ науки (изображение из свободных источников)

Логика Поппера была такова: мы должны снова и снова пытаться ОПРОВЕРГНУТЬ теорию, а наши неудачи на этом поприще являются самыми лучшими доказательствами правильности этой теории. Это в очень упрощённом виде, конечно. Про взгляды Поппера имеет смысл как-нибудь позже сделать отдельный выпуск, пока что всё это я говорю лишь к тому, что подтверждения для своих любимых теорий люди при желании могут увидеть всегда, везде и во всём. При этом одни и те же факты могут в таком случае использоваться как доказательства самых разных теорий, в том числе и прямо противоположных друг другу. Ничего удивительного в этом нет: если помните, одни и те же факты могут использоваться как основания для разных гипотез, в том числе и прямо противоположных, так почему тогда один и тот же фактический материал не может использоваться в разных теориях в качестве доказательств?

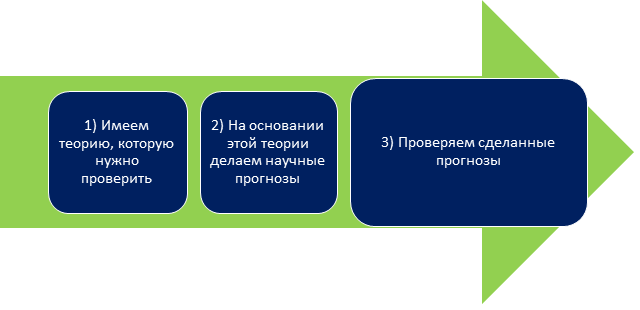

В общем, представленный выше алгоритм с подгоном под теорию известных и вновь выявляемых фактов – он никуда не годится. Поэтому нужно действовать по-другому. Можно предложить другой алгоритм:

Напомню, что любая научная теория способна давать прогнозы, к которым предъявляется ряд определённых требований, всё это мы обсуждали в предыдущем выпуске. Доказательства, полученные с помощью научного прогнозирования, являются наиболее эффективными подтверждениями теорий (и наиболее эффектными, кстати).

При изучении бета-распада (один из типов радиоактивного распада) было выявлено, что в этом процессе необъяснимо терялась часть энергии. Понять причину этого сразу не смогли, дошло до того, что в 1931 г. датский физик Н. Бор выступил с идеей о нарушении в процессе бета-распада закона сохранения энергии (один из фундаментальных законов физики, если что!).

Однако с ним не согласился швейцарский исследователь В. Паули, который вместо «расшатывания» фундаментального закона сохранения энергии предположил (а по сути спрогнозировал), что эту энергию при бета-распаде уносит какая-то неизвестная частица. В 1950-х гг. уже другими исследователями было экспериментально доказано существование этой частицы, получившей в итоге название «нейтрино».

В палеонтологии исследователи неоднократно сначала прогнозировали существование в прошлом тех или иных существ, а только потом находили их останки. Так, например, в ходе изучения эволюции растений было предсказано существование в прошлом риниофитов – самых ранних и примитивных сосудистых растений. В начале 20 века за несколько лет до их фактического открытия они были достаточно детально описаны (исходя из чистой логики)

французским ботаником О. Линье. Причём Линье угадал все их ключевые свойства!

Ещё пример из палеонтологии, но уже про динозавров. Сегодня всем известно, что некоторые виды динозавров были оперёнными. Однако представления о перьевом покрове динозавров изначально были введены (в виде гипотезы) лишь из-за сходства скелетов некоторых динозавров со скелетами птиц. И только в конце 20 века эта гипотеза подтвердилась благодаря нескольким хорошо сохранившимся находкам.

И это далеко не единственные примеры из палеонтологии, когда исследователи делали прогнозы, которые потом сбывались. Много таких прогнозов связано с существованием различных «промежуточных видов». Кстати, и открытие «недостающего звена» между обезьянами и человеком также было предсказано. В настоящее время найдено даже не одно такое звено, а целая цепочка переходных форм. Так что все заявления креационистов о том, что «все животные, как и человек, появляются сразу, нет никаких переходных форм» являются либо следствием невежества, либо враньём.

Если у кого-то создалось впечатление, что учёные во всех этих примерах просто играли в «угадайку», то это не так. Всё здесь работает именно в соответствии с требованиями научной методологии и основываясь на научных законах (закон сохранения энергии в примере с нейтрино или биологические закономерности в примерах с палеонтологией).

Теория подтверждалась-подтверждалась и вдруг... не подтвердилась

Рассмотрим теперь такой вопрос. Вот мы имеем доказанную теорию. Но, как уже было сказано, теории могут проверяться неоднократно. И вот в очередной раз при проверке этой теории она вдруг не подтверждается. И что теперь с ней делать?

Здесь есть 3 варианта: 1) полностью от неё отказаться, 2) модернизировать или 3) оставить в том же виде, в каком она и была. Здесь всё зависит от того, что именно в данной теории не подтверждается. Если не подтверждаются какие-то второстепенные моменты, то теорию либо модернизируют, либо вообще не трогают (как правило, мелкие несоответствия можно выявить почти для всех серьёзных теорий, но и объяснить их обычно можно по-разному, не затрагивая сущности самой этой теории). А вот если выявлено несоответствие основным постулатам, то от теории, по-видимому, придётся отказаться. Такое периодически происходит в науке, так что не удивляйтесь, когда теория, имеющая статус общепринятой, вдруг вылетает из науки, это абсолютно нормальное явление. Бывает, кстати, и так, что такие вылетевшие теории потом возвращаются, иногда они претерпевают какие-то изменения, а иногда могут вернуться и в неизменном виде.

Путь одной теории (просто в качестве примера)

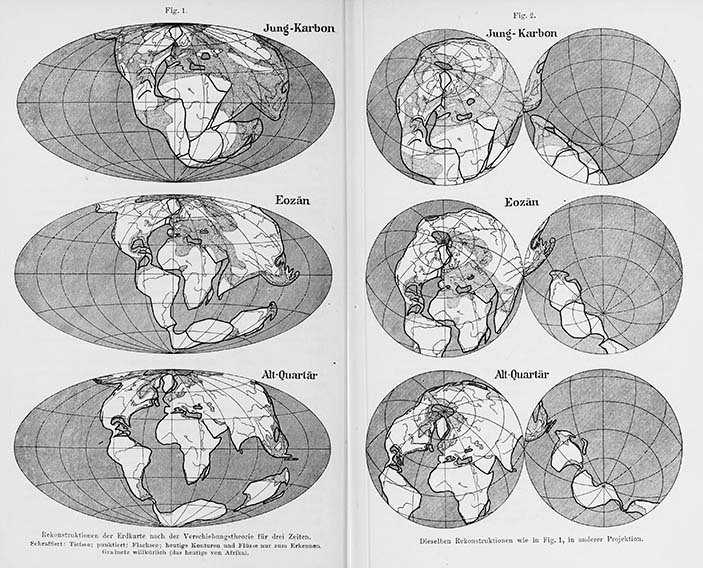

В 1912 г. Альфред Вегенер предложил свою теорию дрейфа континентов, сущность которой в следующем: современные континенты являются частями древнего большого расколовшегося материка, причём и в настоящее время континенты не статичны, а продолжают двигаться, хоть и очень медленно. Основанием выдвижения такой гипотезы для Вегенера послужили совпадения очертаний континентов по разные стороны Атлантического океана, а также совпадения палеонтологических данных в Бразилии и некоторых регионах Африки. Для доказательства своей гипотезы Вегенер проанализировал и представил данные по разным направлениям: геодезическому, геофизическому, палеонтологическому, палеоклиматическому и др. (здесь надо отметить, что идеи прежнего единства материков высказывались и ранее, но именно Вегенер впервые реализовал междисциплинарный подход к этому вопросу). По всем этим направлениям он получил подтверждения для своей гипотезы (т.е. фактически перевёл гипотезу в разряд полноценных теорий), однако данная теория в то время так и не была принята научным сообществом. Причина – не было найдено сил, которые приводят континенты в движение. Варианты, разумеется, предлагались, но все они оказались несостоятельными. Таким образом новоиспечённая теория вылетела из науки, не успев толком закрепиться в научном мире.

Однако через несколько десятков лет эта теория вернулась в науку и в настоящее время она считается доказанной и общепринятой. Во-первых, были «найдены» силы, двигающие континенты: теория гравитационной дифференциации вещества в недрах нашей планеты объясняет целый ряд геофизических процессов на Земле, в том числе и движение континентов. Кроме того, в 1960-х гг. теория Вегенера получила дополнительные доказательства из области палеомагнитных исследований.

Движение континентов (иллюстрации из книги А. Вегенера «Происхождение континентов и океанов»)

Я не буду описывать здесь теорию гравитационной дифференциации вещества или сущность палеомагнитных исследований (кого заинтересовало – интернет в помощь), для нас сейчас важен только путь, который прошла теория Вегенера.

Итак, изначально у Вегенера были некоторые сведения, которые выступили в качестве предпосылок для выдвижения гипотезы. Потом он эту гипотезу проверил и доказал её по нескольким направлениям, т.е. она стала теорией. И только по одному направлению (движущие силы) не было представлено убедительных доказательств, что послужило основанием для неприятия теории. В связи с этим возникает вопрос методологического характера: а достаточно ли этого основания, чтобы не принимать теорию? Особенно на фоне-то многочисленных доказательств…

Ответ: вполне достаточно. Действительно, считается, что «как подтверждение теории отдельными эмпирическими примерами не может служить безоговорочным свидетельством в её пользу, так и противоречие теории отдельным фактам не есть основание для отказа от неё» (Философский энциклопедический словарь, 1983 г., с. 678). Но в данном-то случае было не просто противоречие отдельным фактам, а невозможность дать ответ на ключевой вопрос: а с какого, собственно, перепуга континенты двигаются? Поэтому в данном случае отказ от теории был вполне обоснован.

Ну а потом, как вы видели, на этот вопрос нашёлся ответ, да ещё и с других сторон теория Вегенера получила дополнительные подтверждения.

Напомню, что я просто хотел привести пример того, как теории приходят в состав научного знания, как они проверяются, а также почему они могут вылететь из науки. Кроме того, это ещё был и пример работы научного сообщества: основатель теории вроде бы всё доказал, а въедливые критики взяли да и опровергли.

Выводы

Прежде, чем перейдём к собственно выводам, хотелось бы уточнить один важный момент.

Люди, хорошо ориентирующиеся в философии науки, вполне могут упрекнуть меня в том, что я слишком всё упрощаю. Ведь по всяким проблемам этой сферы идут дискуссии уже много лет (что есть истина? можно ли найти истину в научных изысканиях? можно ли говорить об объективном познании? познаваем ли мир вообще? – это примеры лишь некоторых дискуссионных тем, связанных с философией познания). А тут появляюсь такой я и заявляю, что проверять теорию надо так-то и так-то, с помощью предсказательной силы. Да любой философ может вдребезги разнести вот эти мои рассуждения целой кучей специфических нюансов!

Но в том-то и дело, что я не специалист-философ и не стремлюсь им быть, как и подавляющее большинство людей, работающих в сфере науки. Нам не надо разбираться во всех этих философских нюансах, в которых сами философы не могут прийти к единому мнению. Пусть они там спорят, улучшают свои теории, строят новые, а нам нужен какой-то чёткий алгоритм, или простая инструкция, или конкретный ответ на вопрос: как действовать в такой-то ситуации (при проверке теории, например)? на что обращать внимание? (Проводя аналогию, можно сказать, что мне не требуется быть физиком или электриком, чтобы знать, как включить в помещении свет, просто покажите мне, где выключатель, а споры о материалах-проводниках тока я с удовольствием оставлю профессионалам.) Вот такие простые ответы я и пытаюсь дать. Или свести всё к каким-то простым тезисам или алгоритмам. Они будут упрощёнными (может быть даже немного примитивными), но понятными, практичными, подходящими для подавляющего большинства людей, которые интересуются (в данном случае) вопросами науки.

Напомню, что выпуск у нас посвящён тому, как надо (и как не надо) доказывать теории. И чтобы не потерять основную мысль выпуска, сведём всё его содержание к следующим пунктам (как раз тем самым простым тезисам, о которых говорилось выше):

1) Не поиск доказательств любой ценой, а полноценная проверка! Не нужно пытаться всеми правдами и неправдами доказывать любимые теории, необходимо осуществлять их полноценную объективную ПРОВЕРКУ (немного разные смысловые акценты).

2) Подтверждение теорий можно увидеть везде и во всём! Действительно, подтверждение своим любимым теориям человек может найти практически во всём, поэтому один лишь поиск таких подтверждений – плохой метод доказательства теорий.

3) Проверяй прогнозами! По-видимому, самый эффективный способ проверки теории – это использовать её предсказательную силу, сделать научные прогнозы и проверить их.

4) Перепроверяй! Теории могут подвергаться проверкам неоднократно. В зависимости от результатов проверки теория может быть полностью подтверждена, полностью опровергнута, либо в ней могут быть выявлены частичные нестыковки, вносящие необходимость коррекции.