Из опыта популяризации Гнёздовского археологического комплекса

Статья и видеоролик, 2019 г.

Автор делится опытом музея-заповедника «Гнёздово» в популяризации известного объекта культурного наследия – Гнёздовского археологического комплекса. Кроме того, материал содержит обзорную информацию о самом комплексе, о Гнёздовском средневековом поселении, о научных разногласиях, связанных с гнёздовскими вопросами.

Ссылка на статью в сборнике:

Артемов И. А. Из опыта популяризации Гнёздовского археологического комплекса // Сохранение, изучение и популяризация наследия: опыт участия и векторы развития : материалы Всероссийской с международным участием научно-практической конференции, 18 апреля 2019 г. Республика Бурятия, г. Улан-Удэ. Т. 1. – Улан-Удэ : Издательско-полиграфический комплекс ФГБОУ ВО ВСГИК, 2019. – С. 86-92.

Иллюстрации в статье:

Текст статьи:

И.А. Артемов

ИЗ ОПЫТА ПОПУЛЯРИЗАЦИИ ГНЁЗДОВСКОГО АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА

Гнёздовский археологических комплекс, находящийся вблизи Смоленска, достаточно известен как в кругах профессиональных историков и археологов, так и среди обычных людей, интересующихся ранним периодом истории Русского государства. Название «Гнёздово» сегодня на слуху и у многих смолян, жителей Смоленской области и соседних регионов. Специалисты знали о комплексе с того момента, как он был обнаружен во второй половине XIX в., а вот обычные люди, в том числе подавляющее большинство смолян, в лучшем случае только слышали о гнёздовских курганах под Смоленском и о том, что там постоянно работают археологи. Настоящая популярность к Гнёздовскому археологическому комплексу пришла благодаря деятельности музея-заповедника «Гнёздово», созданного в 2011 году. Опыт музея-заповедника «Гнёздово» по популяризации Гнёздовского археологического комплекса будет интересен всем тем, кто работает с объектами культурного наследия или связан со сферой туризма. Но сначала коротко расскажем о самом Гнёздовском археологическом комплексе, его истории и значении.

Гнёздовский археологический комплекс располагается в 12 км к западу от исторического центра Смоленска, частично находится на территории города, а частично – Смоленского района. Центральная группа курганов находится около деревни Гнёздово, которая и дала название комплексу. Считается, что изначально здесь располагалось около 4500 курганов, однако влияние хозяйственной деятельности человека привело к тому, что сегодня на территории комплекса сохранилось лишь около 1500 курганов [1, с. 178]. Но несмотря на то, что количество курганов сократилось втрое, в настоящее время даже в таком виде комплекс является крупнейшим в Европе курганным могильником периода IX-XI вв., причём как по количеству курганов, так и по территории, которую он занимает (площадь комплекса составляет более 200 га). В 1960 г. комплекс был принят на государственную охрану как памятник археологии федерального значения.

Интересна история открытия комплекса. Несмотря на то, что к моменту своего обнаружения эти курганы простояли почти тысячу лет, на них не обращали внимания, пока в 1867 г. не нашли клад. Клад был найден случайно, при строительстве железной дороги, которая теперь проходит через территорию комплекса. Нашли его рабочие, выполнявшие земляные работы. Клад содержал в основном серебряные предметы и украшения, увидеть его сегодня можно в Государственном Эрмитаже. Через 3 года, в 1870 году, при таких же обстоятельствах были найдены еще два клада.

Разумеется, такие находки не могли не привлечь к себе внимание, и в середине 1870-х гг. началось изучение комплекса археологами, которое продолжается и по настоящее время, т.е. уже в течение полутора сотен лет. В настоящее время на территории комплекса археологами найдено более 10 кладов [1, с. 185]. Кроме того, не меньше двух кладов, к сожалению, было найдено «чёрными копателями».

Проблема незаконных раскопок всегда сопровождала исследования на территории комплекса. Насколько известно, в настоящее время интерес к комплексу среди «чёрных копателей» возрос в связи с последними удачными археологическими сезонами. Однако поспешим разочаровать всех любителей незаконной археологии: дело здесь не в какой-то слепой удаче, сопутствующей археологам, а в новых методиках археологической разведки, которые они применяют и которые, к счастью, «чёрным копателям» недоступны. В течение нескольких последних лет применяется экспериментальная методика геофизической разведки, которая позволяет получить примерную картину того, что находится в земле в месте исследования. Благодаря этой методике были не только обнаружены новые перспективные места раскопок, но даже возобновлены археологические работы в тех местах комплекса, которые уже были исследованы ранее.

Что находят археологи на территории комплекса? Перечень очень большой: различные бытовые предметы, элементы одежды, оружие и доспехи, орудия труда, монеты, ювелирные украшения и многие другие находки. Интересно также то, что находки не только местного славянского происхождения, а встречаются и иноземные: скандинавские, византийские, балтские вещи, предметы восточных кочевников, арабские монеты. Одной из самых значимых находок является найденная в одном из курганов амфора с выцарапанной на ней древнейшей русской надписью на кириллице. Определить время появления надписи не представляется возможным, но можно определить время захоронения, в котором эта амфора была найдена: оно датируется первой четвертью – первой третью десятого века. Следующие по хронологии памятники письменности – новгородские берестяные грамоты – датируются только началом XI века. Подтверждением грамотности жителей средневекового Гнёздова (хотя бы их части) является и находка 2018 года: сти́лос (писа́ло), найденный в слоях X века.

Иногда во время экскурсии по комплексу посетители спрашивают: «А разве это хорошо, раскапывать курганы?». С одной стороны, такие вопросы можно понять, ведь курган – это не что иное, как языческое захоронение, а раскапывать могилы – не самое благородное занятие. С другой стороны, именно раскопка гнёздовских курганов даёт нам огромное количество информации о жизни славян периода X – начала XI вв. Более того, основная информация по этому периоду поступает к нам только из археологических источников. Да, в летописях тоже есть информация по этому периоду, однако нужно учесть, что летописи на Руси начинают писаться только в начале XII века, т.е. всему тому, что описано в них за более ранними датами, летописцы непосредственными свидетелями не были. Живопись? Какая живопись в X веке? Только с XI века на Руси начнет набирать силу иконопись, ценность которой как исторического источника крайне мала. Вот и получается, что археология почти, что единственный серьезный источник информации, дающий нам сведения практически обо всех сторонах жизни людей: о быте, ремёслах, торговле, сельском хозяйстве, социальных особенностях общества, и т.д.

Например, реконструкция повседневной одежды древних славян (и не только славян) делается целиком благодаря археологии, а точнее – изучению археологами погребений. Именно раскопки курганов позволяют нам помимо знакомства с материальной культурой (т.е. с предметами, вещами) узнать ещё что-то и о нематериальной культуре наших предков. Именно из захоронений мы можем сделать какие-то выводы об их верованиях, обрядах, обычаях, мировоззрении и т.п.

Однако не только курганы есть на территории комплекса. «Сердцем» древних поселений являются укреплённые участки, известные как городища (другой употребляющийся в их отношении термин – детинцы). На территории Гнёздовского комплекса имеются два городища: Центральное и Ольшанское. Помимо городищ есть и селища (посады) – места, где в X-XI вв. находились неукрепленные поселения.

Но не только объекты X-XI вв. располагаются на территории комплекса. В первой половине XVII века, когда Смоленск был в составе Речи Посполитой, здесь располагалась усадьба польского католического епископа Петра Парчевского*. Также на территории комплекса много следов Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.: траншеи (окопы), капониры от техники, ямы от блиндажей, воронки от взрывов. Во время экскурсии по комплексу экскурсионная группа проходит как бы через три эпохи: раннее средневековье (X-XI вв.), первая половина XVII века и Великая Отечественная война. Хотя, конечно, основными являются объекты раннего средневековья, периода становления Русского государства. Надо отметить, что Гнёздовское средневековое поселение было достаточно крупным населенным пунктом по меркам Восточной Европы того времени. Так что же мы знаем об этом поселении?

---

* В оригинале статьи после этих слов идёт дополнение, что в настоящее время от этой усадьбы остался кирпичный колодец, однако эта информация неверна. Кирпичный колодец действительно есть недалеко от городища, однако он не XVII, а XIX века, остался от помещичьей усадьбы того же времени и не имеет к П. Парчевскому никакого отношения).

---

Гнёздовское средневековое поселение. Именно так мы обычно называем этот населённый пункт потому, что настоящего его названия в то время мы не знаем. Есть гипотеза, что это был Древний Смоленск, однако гипотеза эта очень спорная, о чём еще будет сказано ниже.

Как и все крупные поселения, располагалось оно на реке, в данном случае на Днепре. Оба вышеупомянутых городища возникли там, где в Днепр впадали его притоки – речки Свинец и Ольшанка, что обеспечивало городищам определённую естественную защиту. Там, где не было защиты естественной – делали защиту искусственную. Так, например, на Центральном гнёздовском городище речка Свинец защищает поселение с северо-западной и западной части, на юге городище выходит к пойме Днепра, что тоже относится к естественным, природным укреплениям, а вот защитный ров с восточной стороны является рукотворным.

Как уже было сказано, Гнёздовское средневековое поселение датировано X–XI вв. Иногда можно увидеть данные о IX веке, однако пока что ни одно захоронение нельзя достоверно датировать IX веком. Это не значит, что люди здесь не жили раньше (по некоторым данным они жили в этих местах с VI века до н.э.), но крупное поселение, чьи курганы мы сейчас изучаем, сформировалось в начале X века (может быть в самом конце IX в. или на рубеже столетий), пережило свой рассвет в середине и второй половине X века, с начала XI века начало постепенно угасать, а к середине XI века жизнь здесь по неизвестным причинам затухает. Историки относят это поселение к разряду раннегородских центров. Это не был полноценный город с большими домами и улицами, но по своим размерам и структуре поселение уже выходило за рамки «большой деревни». Каменных домов здесь в то время не было вовсе, так как камень добывать поблизости негде, зато вокруг были неограниченные (по меркам того времени) запасы леса. Население занималось ремёслами, сельским хозяйством, торговлей. По всей видимости, это было богатое поселение, о чём свидетельствует наличие здесь целых двух ювелирных мастерских. Можно много говорить о том, кто и как жил в этом поселении, однако нужно честно сказать, что мы очень многого о нём не знаем, а из того, что знаем по археологическим находкам – далеко не всё можем объяснить. Более того, по многим вопросам, касающимся Гнёздовского средневекового поселения, в научных кругах есть существенные разногласия.

Научные разногласия и вопросы без ответов. Общепринятая версия гласит нам, что данное поселение имело торгово-ремесленный характер. Ремёсла здесь действительно были развиты (на территории комплекса обнаружено 7 ремесленных зон), торговля, по всей видимости, тоже, однако не в таких масштабах, как нам это обычно пытаются показать. Дело в том, что по классической версии поселение находилось на знаменитом «пути из варяг в греки», что объясняет как торговую направленность города, так и наличие среди населения большого количества скандинавов. Однако анализ имеющихся фактов и средневековых литературных источников показывает, что «путь из варяг в греки», по всей видимости, является не более чем мифом [4]. Если о каких-то отношениях гнёздовских славян со скандинавами говорить еще можно, то торговля средневекового Гнёздова с Византией практически не подтверждается: византийских предметов здесь найдено очень мало для того, чтобы говорить о каких-то постоянных торговых связях с этой страной [2, с. 34, 76]. Что касается скандинавского вопроса, то здесь всё запутано. Можно признать, что какое-то количество наёмников-скандинавов было в местной дружине, возможно, присутствовало и небольшое количество скандинавских поселенцев, однако говорить о том, что «скандинавам принадлежит не менее четверти гнёздовских погребений» [3, с. 216], никаких оснований нет. Причем четверть – это минимум, хоть как-то обоснованный археологом Ю. Э. Жарновым (правда, к этому обоснованию есть ряд серьёзных претензий), а вот откуда берутся бо́льшие цифры – 50% и более (например [6, с. 9]) – это вообще остаётся загадкой. В данной статье автор не ставил цель решить все научные споры, а просто хотел показать, что по отношению к средневековому Гнёздову в целом ряде «общепринятых» гипотез все не так уж ясно и однозначно, как это кажется некоторым исследователям.

Более того, целый ряд вопросов вообще пока остается без ответа. Мы до сих пор не знаем о какой-то специфике и сущности данного поселения (наиболее распространенная гипотеза о «перевалочном пункте» на «пути из варяг в греки» не выдерживает критики). Очень много вопросов и к этническому составу населения (и дело здесь не только в скандинавах). Наконец, абсолютно непонятно, являлось ли средневековое Гнёздово Древним Смоленском. Об этом нужно сказать более подробно.

Гнёздово и Смоленск. До 2015 г. гипотеза, что Гнёздовское средневековое поселение являлось изначальным Смоленском, была основной. И, надо сказать, на это имелись основания. По заключениям археологов, жизнь в средневековом Гнёздове бурлила в X веке, начала затухать с начала XI века, а к середине XI века Гнёздово уже перестало быть хоть сколько-нибудь значимым центром. Однако со второй половины XI века начинает активно развиваться Смоленск, под которым мы сейчас будем понимать город на том месте, где он находится сейчас (центр города тогда был на Соборной горе [5, с. 11]). При этом в самом Смоленске до 2015 г. археологами не были найдены культурные слои более ранние, чем середины XI века. Таким образом ситуация вырисовывалась следующая: в XI веке Гнёздовское поселение угасает, но начинает бурно развиваться Смоленск. Учитывая, что Смоленск датирован в летописях 863 годом, вполне логично было предположить, что средневековое Гнёздово – это и есть Смоленск, который в середине XI века по непонятным причинам «переехал» немного на восток. Надо сказать, что данная гипотеза тоже не была лишена некоторых натяжек, ведь летопись впервые упоминала Смоленск в середине IX века (863 г.), а в Гнёздове, как уже было сказано выше, нет находок, достоверно подтверждающих функционирование этого поселения в IX веке. Однако данная гипотеза долгое время считалась основной.

Ситуация изменилась в 2015 г., когда на Соборной горе (исторический центр Смоленска) был найден культурный слой IX-X вв. Причем были найдены не просто отдельные предметы, но остатки постоянного поселения с фортификационными укреплениями. Считается, что археологические находки должны прояснять ситуацию и давать ответы, однако в данной ситуации они породили ещё большее количество вопросов: теперь, когда Смоленск вроде бы нашёлся на своем месте, стало совсем непонятно, что же такое средневековое Гнёздово? Имело ли оно отношение к Смоленску или являлось просто параллельно существующим поселением? Здесь ещё надо упомянуть, что площадь Гнёздовского поселения была гораздо больше, чем площадь современного ему Смоленска на Соборной горе (во всяком случае, по археологическим данным на сегодняшний день). В общем, вопросов больше, чем ответов. Что, однако, нисколько не умаляет научной и культурной ценности Гнёздовского археологического комплекса.

Значение популяризации комплекса. Даже с учетом всех упомянутых выше вопросов и неясностей, Гнёздовский археологический комплекс является интереснейшим местом, привлекающим к себе всех, кто неравнодушен к истории России, и её культурному наследию. Наверное, любой человек согласится, что такое место просто обязано стать туристическим объектом. Но само по себе этого, конечно, не произойдет, для этого нужен комплекс мероприятий, привлекающих внимание и формирующих у людей интерес к этому месту. Популяризация позволяет привлечь внимание не только к истории комплекса, но и к его проблемам, поэтому она является одной из важнейших задач в организациях, связанных с сохранением культурного наследия. Что касается Гнёздовского комплекса, то надо признать, что до 2012 г. мероприятия по популяризации комплекса почти не проводились. Как итог, даже многие смоляне, зная о знаменитых гнёздовских курганах, не представляли себе всего масштаба и значения этого памятника. Ситуация с его популяризацией начала улучшаться только после создания в 2011 г. музея-заповедника «Гнёздово».

Музей-заповедник «Гнёздово». Полное название организации – Смоленское областное государственное бюджетное учреждение культуры (СОГБУК) «Историко-археологический и природный музей-заповедник «Гнёздово». Основными целями музея-заповедника являются охрана и популяризация комплекса (более подробную информацию можно увидеть на сайте музея [7]. В настоящее время уже можно сделать выводы об эффективности мероприятий, проводимых музеем-заповедником «Гнёздово», и хочется думать, что наш опыт поможет другим организациям, работающим в сфере охраны и популяризации культурного наследия. Главным фактором, на наш взгляд, приводящим к успеху, является осознание того, что сама по себе популярность к тому или иному объекту культурного наследия не придёт, чтобы её добиться – необходима большая работа.

Рассмотрим, как эта работа проводилась в музее-заповеднике «Гнёздово». Ясно, что музей первым делом наладил организацию экскурсий по Гнёздовскому археологическому комплексу. Экскурсионный маршрут по большей части проходит через Лесную курганную группу, которая расположена в живописном сосновом бору, что добавляет впечатлений гостям комплекса и позволяет не только приобщиться к раннему периоду русской истории, но и просто совершить приятную прогулку по лесу. Благодаря этому фактору, экскурсии по комплексу оставляют положительное впечатление у людей, однако настоящую популярность как комплексу, так и музею принесли в первую очередь фестивали.

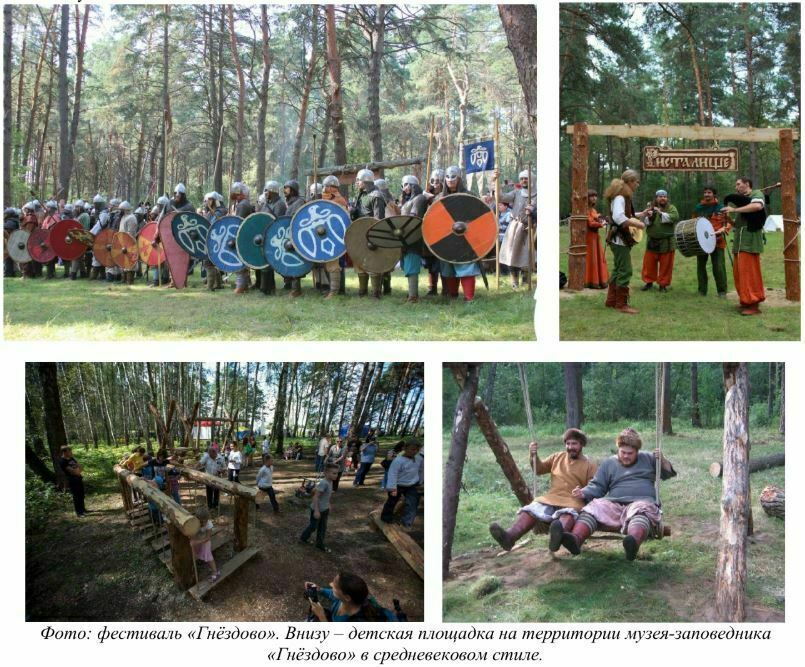

Фестивали, проводимые музеем-заповедником «Гнёздово». Первый фестиваль исторической реконструкции «Гнёздово» состоялся в 2012 г. С тех пор он проводится ежегодно, в августе. Фестиваль имеет статус международного, т.к. на нём практически всегда присутствуют участники из Беларуси и Украины. Концепция фестиваля – воссоздание раннесредневекового поселения, включающее в себя реконструкцию быта, костюма, ремёсел, воинских состязаний. Особый шарм фестивалю придает то, что он проводится в непосредственной близости от реального места существования крупного древнерусского средневекового поселения (настолько близко, что пешие экскурсии по Гнёздовскому археологическому комплексу для гостей мероприятия организовываются прямо в рамках фестиваля). Фестиваль сразу имел большой, по меркам Смоленска, успех и получил положительные отзывы в прессе. И это несмотря на то, что организаторы обладали очень скромными финансовыми возможностями и не имели опыта в организации таких мероприятий. В настоящее время этот фестиваль проводится ежегодно в августе, в 2015 г. он занял первое место по России в номинации «Лучшее событие исторической направленности» на Russian event awards в г. Казань. Фестиваль «Гнёздово» – это самое крупное мероприятие, проводимое Гнёздовским музеем-заповедником. Фестиваль изначально был двухдневным и проводился в субботу и воскресенье, в последние 3 года, он проводится в 3 дня – пятница, суббота, воскресенье. Причем для «широкой публики» мероприятие организуется только в субботу и воскресенье, тогда как пятница – это день реконструкторов-участников фестиваля. В этот день для реконструкторов проводится научно-практическая конференция с участием специалистов по Гнёздовскому археологическому комплексу, заканчивающаяся, как правило, экскурсией по комплексу, которую проводит специалист в области археологии. Учитывая то, что реконструкторы довольно хорошо «подкованы» в области исторических наук, такая экскурсия, конечно, является достаточно специфической, насыщенной деталями и существенно отличается от обычной обзорной экскурсии по комплексу.

Основные же фестивальные события проходят в субботу и воскресенье. Именно в эти дни проходят события, которые можно назвать праздником. Посетители всегда уходят с массой положительных впечатлений. Сотрудники музея-заповедника знают об этом, т.к. каждый год проводят социологические опросы посетителей. Результаты опросов показывают, что с каждым годом становится всё больше людей, которые посещают фестиваль постоянно и каждый раз с нетерпением ждут его повторения. Также с каждым годом всё больше посетителей приезжает из других регионов России, всё больше реконструкторских клубов желают принять участие в фестивале и, наконец, с каждым годом мероприятие посещает всё большее количество зрителей в целом. Некоторый спад по последнему показателю произошел в 2017 году, когда организаторами впервые был введён платный вход на мероприятие, однако это было вполне ожидаемым явлением. Пойти на такую непопулярную меру организаторов подтолкнул недостаток финансирования и желание вместе с тем провести мероприятие качественно. К слову, стоимость билета на фестиваль меньше, чем стоимость сеанса в кинотеатре, а впечатлений гораздо больше.

Разумеется, в одиночку музей-заповедник «Гнёздово» не смог бы осуществить такой проект. Официальными соорганизаторами фестиваля или просто активными помощниками являлись Дом культуры микрорайона Гнёздово и клубы исторической реконструкции Смоленска, Москвы, Брянска, Витебска, Пскова. Это относится не только к фестивалю «Гнёздово», но и к другим фестивалям, проводимым музеем-заповедником. В настоящее время музей ежегодно проводит 3 фестиваля: уже упомянутый фестиваль исторической реконструкции «Гнёздово», международный фестиваль фольклора и ремёсел «Славянское братство» и кулинарный фестиваль «Ложка и кружка». Два последних фестиваля являются однодневными, они менее масштабны, чем «Гнёздово», но, несмотря на это, уже обрели популярность среди смолян. Кроме фестивалей музеем-заповедником проводятся и другие массовые мероприятия, хотя и менее масштабные.

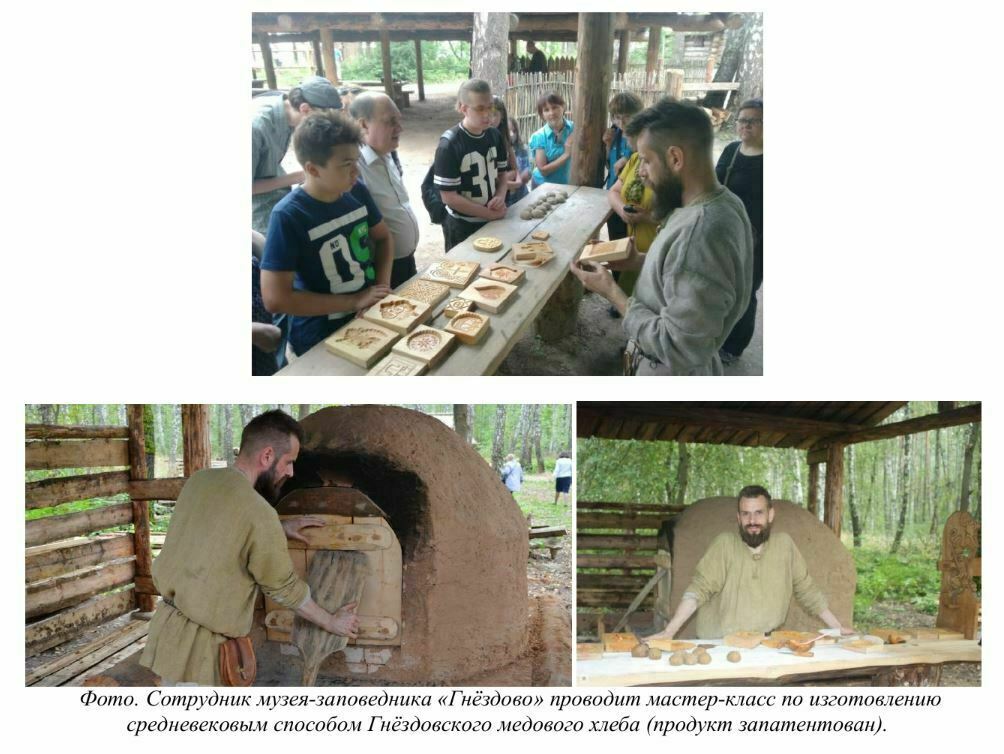

Результаты фестивалей дали о себе знать достаточно быстро: о музее и проводимых им мероприятиях заговорили, их стали ждать, к музею стали гораздо больше обращаться с заказами на экскурсии и сопутствующие им мероприятия. Но главное даже не то, что удалось привлечь внимание общественности к музею и фестивалям. Главное то, что удалось привлечь внимание к Гнёздовскому археологическому комплексу, к его значению, к его истории, к его проблемам. Все познавательные мероприятия для посетителей комплекса сотрудники музея стараются реализовать в сочетании с отдыхом и развлечением. Так, на территории музея есть детская площадка, выполненная в средневековом стиле, срубная изба, воссоздающая жилище древних славян, колодец с «журавлем», печка, благодаря которой гости могут пройти мастер-класс по средневековой выпечке (по предварительному заказу). Также по желанию и предварительному заказу посетителей музей-заповедник «Гнёздово» может предложить своим гостям обед в исторической таверне, лучный тир, подвижные игры и многое другое.

Выводы. Какой бы уникальностью не обладал тот или иной объект культурного наследия, каким бы не было его историческое или культурное значение – обязательно необходимы меры и усилия по его популяризации. Причем «тихими» мерами, такими как публикации в СМИ, создание сайта и т.д., сегодня обойтись уже невозможно, нужно что-то более «громкое» и вызывающее (в хорошем смысле слова), например, массовое мероприятие, связанное с объектом. В данной статье мы более подробно рассмотрели фестиваль исторической реконструкции «Гнёздово» – наиболее известное мероприятие Гнёздовского музея-заповедника. Растущая популярность объекта обеспечит приток посетителей (туристов), что, в свою очередь, принесёт прибыль и тем самым позволит реализовать новые проекты. В заключении можно добавить, что любые мероприятия должны быть оригинальными и креативными. Надо признать, что при подготовке таких мероприятий основное время занимает рутинная работа, однако всегда есть место и для творческого начала, а творчество, в каком бы виде оно не проявлялось – это всегда увлекательный процесс, позволяющий получать настоящее удовольствие от работы.

Примечания:

1. Ениосова Н. В. Гнёздово – раннегородской центр Смоленской земли / Н. В. Ениосова, Т. А. Пушкина, В. В. Мурашева // Вестник Московского университета. Москва : Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова. 2012. №5. 216 с.

2. Ениосова Н. В. Находки византийского происхождения из раннегородского центра Гнёздово в свете контактов между Русью и Константинополем в Х в. / Н. В. Ениосова, Т. А. Пушкина // Сугдейский сборник. Вып. 5.// Материалы V Судацкой международной научной конференции «Причерноморье, Крым, Русь в истории и культуре» (г. Судак, 23-24 сентября 2010 г.). Киев-Судак : Горобец, 2012. 472 с.

3. Жарнов Ю. Э. Женские скандинавские погребения в Гнездове / Ю. Э. Жарнов // Смоленск и Гнёздово (к истории древнерусского города). Москва : Издательство Московского университета, 1991.

4. Звягин Ю. Ю. Путь из варяг в греки. Тысячелетняя загадка истории / Ю. Ю. Звягин. Москва : Вече, 2009. 240 с. : ил.

5. Иванов Ю. Г. Город-герой Смоленск. 500 вопросов и ответов о любимом городе / Ю. Г. Иванов. 2-е изд., испр. и доп.– Смоленск : Русич, 2015. 384 с.: ил.

6. Пушкина Т. А. Откуда есть пошел Смоленск / Т. А. Пушкина // Родина. – 2013. – №9.

7. Официальный сайт музея-заповедника «Гнёздово» [Электронный ресурс]. URL: //gnezdovo-museum.ru (дата обращения 01.03.2019).